|

(独)産業技術総合研究所は11月28日、薬物や生体分子などを最短ルートで運び、目標地点で放出する「ナノ電車」と名付けた分子伝送システムを大阪府立大学と共同で開発したと発表した。ごく少量の試料で検査や化学合成など行う高性能マイクロ流体デバイスへの応用が期待できるという。

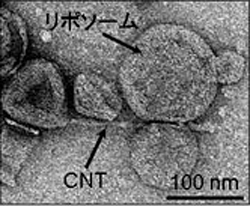

開発した分子伝送システム「ナノ電車」は、炭素原子でできたナノメートル(1nmは10億分の1m)サイズの筒状構造物カーボンナノチューブと、内部に物質を封入できるリン脂質などから成る球形状のリポソームとを結合した分子複合体。

カーボンナノチューブは光によって発熱し、温度感受性のリポソームは温度が上がると構造が変わって内部の物質を放出する機能を持つ。

この複合体(ナノ電車)に電圧をかけるとマイナス電荷を持つ分子複合体はマイナス極からプラス極に向かって最速約700μm/秒で進み、迷路状のマイクロ流体デバイス中では電位勾配に従ってスタート地点からゴールまで最短のルートを進む。

「ナノ電車」の到達位置にレーザー光を照射すると、カーボンナノチューブの光発熱特性で温度が急激に上昇し、温度感受性リポソームは内包物を放出するという仕組み。

この分子伝送システム技術を確立すると、生体分子や薬物を目的の位置に高速で運搬し、運搬先で化学反応などを誘発できるマイクロ流体デバイスの開発につながる。マイクロ流体デバイスは病気の発生・進行を未然に防ぐ予防医療などへの貢献が期待されている。研究チームは今後分子複合体を高機能化し、基板上で高度に運動・構造制御ができるようにしたいとしている。

詳しくはこちら

|

|

| カーボンナノチューブ-リポソーム分子複合体(ナノ電車)の透過型電子顕微鏡写真(提供:産業技術総合研究所) |

|