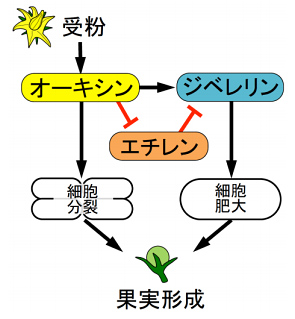

植物ホルモンがかかわる果実形成メカニズム。これまでの研究で、受粉によってめしべで生成されるオーキシンとジベレリンが、それぞれ細胞分裂と肥大を促進することで果実形成を促すと考えられている。この研究により、これまで明らかになっていた果実形成の促進メカニズム(黒線)に対して、エチレンが抑制的に働くことが明らかになった(提供:筑波大学)

筑波大学は6月12日、理化学研究所や米コーネル大学、香港中文大学などと共同で、トマトが実をつけるタイミングを決めている仕組みを解明したと発表した。トマトは受粉によって果実の形成を開始するが、植物ホルモンとして知られるエチレンがその開始時期を制御していることを突き止めた。この仕組みを利用することで、果実の生産性向上などに役立つ技術の開発につながると期待している。

■果実の生産性向上など期待

トマトの実は、めしべ下部の膨らんだ部分である子房が肥大してできる。受粉をきっかけにオーキシンやジベレリンなどの植物ホルモンが働いて、果実の形成を促すとされている。ただ、これらの植物ホルモンの働きやバランスがどのように調節されているかは十分に解明されていなかった。

そこで研究グループは、果実の成熟を促す植物ホルモンとしてよく知られるエチレンに注目、トマトの果実形成に果たす役割を調べた。その結果、めしべで作られるエチレンの量が受粉後に減少していることを突き止めた。また、エチレンの生合成などに関わる遺伝子の活動を解析したところ、エチレンの働きが植物ホルモンのオーキシンによって抑えられていることも分かった。

一方、受粉すると通常はエチレンの生成が減少するめしべに、あらかじめエチレン生成を促す処理しておくと、受粉したにもかかわらず果実の形成は抑制された。反対に、受粉していないめしべでも、薬剤処理によってエチレンの働きを阻害すると果実の形成が進むことを突き止めた。

さらに、植物ホルモンの量や代謝にかかわる遺伝子の解析などから、受粉していないめしべでは果実形成を促すジベレリンの合成をエチレンが抑制していることが明らかになったという。今後は、こうした調節がどのような仕組みで起きているかを分子レベルで解明していく計画。

研究グループは「受粉していないめしべで果実の形成が抑制されているのは不必要な養分消費を防ぐ重要なメカニズム」とみており、その仕組みを利用することで果実の生産性向上も期待できるとしている。