|

(独)産業技術総合研究所と大阪大学は10月30日、これまで生物種に固有のものと考えられてきた「16S rRNA」と呼ばれる遺伝子が、異種生物間で置き換えられることが可能であることを発見したと発表した。

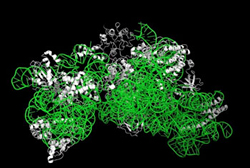

rRNA(リボソームRNA:リボソームリボ核酸)は、タンパク質とともにリボソームを構成している。リボソームは、DNA(デオキシリボ核酸)からRNAに移った遺伝情報によってタンパク質を合成する“工場”。リボソームは、その立体構造の複雑性などから、進化的に極めて変異しにくいと考えられてきた。特にリボソーム30Sサブユニットと呼ばれる部位に含まれる16S rRNAは、細胞内のリボソームの中に含まれ、生物種に固有の遺伝子として、長年、バクテリアの系統分類学の指標として使われてきた。

今回、研究グループは、リボソームの中にある16S rRNAを働かせないように操作した大腸菌を作り、この大腸菌の遠縁になる異種の微生物の16S rRNAを導入して遺伝子の機能を確かめる育成相補試験を行った。その結果、異種の16S rRNAであっても大腸菌内で機能することが実証された。

さらに、配列相同性(2つの遺伝子配列を比較した際の配列の一致度)の低い16S rRNAが、いかにして複雑なリボソームに組み込まれるのか、配列の違いが、構造・機能にどのように影響するかも調べた。

その結果は、生物種に固有と考えられてきた16S rRNA遺伝子が、種を越えた水平伝播しうる可能性を示唆した。

今回の発見は、16S rRNAには変異を受け入れる余地が十分にあるということを意味しているという。また、この研究は、16S rRNAの種の特異性に基礎を置いた従来の系統分類学に疑問を投げかけることになった。

詳しくはこちら

|

|

| リボソーム30Sサブユニットの立体構造。これは、16S rRNA(緑)と21のタンパク質(白)から構成される超分子複合体(提供:産業技術総合研究所) |

|