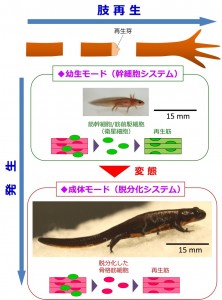

イモリは変態して成長すると、肢再生のメカニズムを、幹細胞システム(幼生モード)から、分化した細胞を利用する脱分化システム(成体モード)に切り替える。再生肢中の筋に着目すると、幼生期には衛星細胞のような筋に内在する筋幹細胞/前駆細胞を用いて新たな筋をつくるが、変態すると、分化した筋線維(収縮する多核の骨格筋細胞)を単核の細胞に脱分化し、これを材料にして新たな筋をつくる。

筑波大学などの研究チームは3月30日、両生類の中でなぜイモリだけが成体になっても手足(四肢)を再生できるのかを突き止めたと発表した。幼生期に持つ再生能力が成長とともに失われても、新たな再生の仕組みを獲得していることがわかった。250年来のナゾとされていた仕組みの一端が明らかになったわけで、ヒトの再生医療研究にも新しい手掛かりになると期待している。

両生類は幼生期には四肢を切られても再生する能力を持っているが、イモリ以外は成長とともに変態し成体になるとその能力が低下するかまったく失われてしまう。そのためこの現象が報告された1769年以来、「なぜイモリだけが変態後も再生能力を持つのか」は、未解明なままだった。

筑波大の千葉親文准教授らの研究チームは米デイトン大学と共同で、この謎に取り組んだ。遺伝子組み換え技術で印をつけた筋肉などの細胞をイモリの肢に移植した後に肢を切断、再生した肢の細胞がどこから来たかを調べた。その結果、変態前の幼生では筋肉の元になる幹細胞が働いて肢を再生。一方、変態後の成体では幹細胞は働かず、切断面の筋細胞が未熟な状態に戻る「脱分化」を起こし、その細胞を材料にして肢を再生していることがわかった。

この結果について「イモリは他の両生類とは違い、変態後は筋細胞を脱分化する能力を獲得することで肢を完全に再生できるようになった」とし、イモリがこの能力を固有の再生戦略として進化させたと研究チームはみている。今後は両生類の肢再生の戦略をヒトの再生医療につなげるため、イモリが筋細胞をどのように脱分化し、新たな細胞作りをしているのか、詳しい仕組みの解明に取り組む。