(国)物質・材料研究機構とアメリカ強磁場研究所、オランダ強磁場研究所、首都大学東京、京都大学のグループは3月29日、導電性の高いパラジウム-コバルト酸化物の電気抵抗が、磁場の強さとともに大きく減少する「負の磁気抵抗効果」を初めて観測したと発表した。非磁性で導電性の良い他の物質でも同じような現象が見つかっており、普遍的に存在する新たな物理現象で、デバイス・センサーなどへの応用が期待されている。

金属の磁気抵抗とは、磁場によって電気抵抗が増加することが常識だった。これは物質内で運動する電子の軌道が磁場の力で強制的に変化させられ、電子同士が衝突し動きにくくなるため磁場中の抵抗が増加すると説明されていた。

研究グループは、パラジウム-コバルト酸化物の単結晶を作り、磁場下での電気抵抗を測定した。単結晶は「パラジウム層」と「コバルト-酸素」がサンドイッチ状に積層している。これに磁場をかけ、0から30テスラまで増加させたところ、通常予想されるものとは逆に抵抗が70%も減少し電気が通りやすくなった。

こうした負の磁気抵抗効果は、ハードディスクの基本となる磁性多層膜や、不純物の入った半導体では知られている。しかしパラジウム-コバルトは非磁性物質のうえ純度が極めて高い物質のため、従来のメカニズムとは異なる新しい物理現象が働き、磁場によって金属性が増したものと説明している。

同じような負の磁気抵抗効果は「白金-コバルト酸化物」や「ストロンチウム-ルテニウム酸化物」でも見出されていることから、普遍的に起きている新物理現象の発見と見ている。

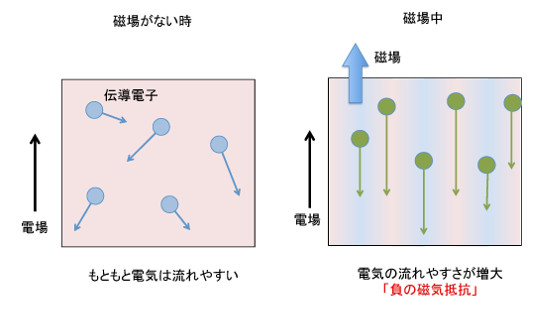

上図は、今回発見した負の磁気抵抗効果のモデル。磁場のない右図では電子は電場の逆方向以外にも動ける。ところが磁場のかかった右図の状態になると、電子の軌道が再編成され、電場方向に対して動きやすくなる。このような状態は物質の純度が極めて高い場合にのみ見られる。