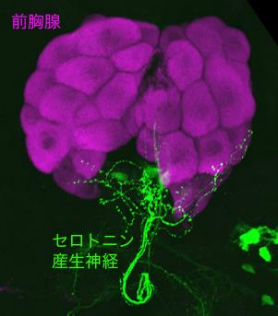

昆虫ステロイドホルモン(エクジステロイド)の生合成器官「前胸腺」に伸びて連絡するセロトニン産出神経(提供:筑波大学)

筑波大学は12月15日、昆虫の幼虫が十分な栄養をとって満腹になったタイミングで食べるのを止め、さなぎになる仕組みを解明したと発表した。栄養状態に応じて脳の特定の神経細胞が突起を伸ばして変態に必要なホルモン分泌を促すことを、ショウジョウバエによる実験で突き止めた。ヒトなど高等動物にも共通するこのホルモンの役割と調節機能の解明にもつながると期待している。

■ショウジョウバエによる実験で突き止め

筑波大生命環境系の丹羽隆介准教授らの研究グループは、ほとんどすべての動物の生存にセロトニンと呼ばれる神経伝達物質が欠かせないことに注目。脱皮などの変態の際に働くホルモン「エクジステロイド」分泌がセロトニンとどう関係しているかを調べた。

まず、このホルモンを作るハエの内分泌器官「前胸腺」にある神経を注意深く調べたところ、脳の中のセロトニン作りを促す神経細胞の一部が突起を伸ばし前胸腺の神経と結合することが分かった。突起を伸ばした神経細胞は、昆虫の脳神経系の中で食欲などを支配する摂食中枢に近い場所にあることも突き止めた。

さらに、この神経細胞の突起は、幼虫の栄養状態がいいと前胸腺側の神経としっかり結合し、変態に必要なホルモン分泌を前胸腺に促した。反対に、栄養状態が悪いと突起が前胸腺側の神経とほとんど結合せず、ホルモン分泌が遅れてさなぎになるタイミングが遅れることが分かった。

幼虫の栄養状態によって神経突起の形が変化するという報告は、これまでほとんどなかった。さらに、その突起を介して神経伝達物質のセロトニンが前胸腺の神経を刺激、変態に必要なホルモン合成を前胸腺に働きかける仕組みが初めて明らかになった。

今後は、セロトニン作りを促す脳の神経細胞が昆虫の空腹状態を感知したり、神経突起の形を変化させたりする仕組みを解明し、栄養摂取とホルモン合成機構の理解を深めたいとしている。