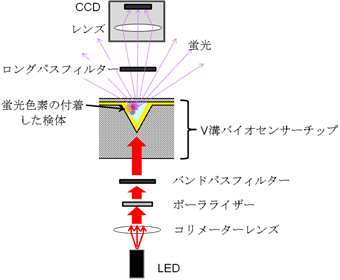

V溝バイオセンサーのシステム全体の構成図(提供:産業技術総合研究所)

(独)産業技術総合研究所は12月13日、極微量のバイオ物質を高感度で検出できるV字型断面のマイクロ流路型センサー(V溝バイオセンサー)チップを開発したと発表した。健康管理や病気の診断、ウイルス検出などの簡易化、迅速化、高精度化などが期待できるという。

■V字型の流路と表面プラズモン共鳴励起層を一体化

近年、様々なバイオマーカー(疾患由来物質)の特定により生活習慣病やがんなどの早期発見が可能になり、未病状態の検知の可能性も浮上している。また、感染初期の極微量の菌やウイルスを迅速・高感度に検出することで治療の初動を速めることも期待され、検出感度が高く、操作が簡単で、判定が迅速なバイオセンサーの開発が求められている。

産総研のチームが今回開発したのは、光でプラズモン(電子波)を励起する表面プラズモン共鳴(SPR)により、蛍光物質で標識されたバイオ物質を高感度で検出する、いわゆる表面プラズモン共鳴励起蛍光増強(SPRF)を利用したセンサー。

これまでのSPRF検出システムは高感度ではあるものの使い勝手が悪く、装置が大型で実用的でなかった。研究チームは、流路をV字型にして流路そのものがプリズムの役目をするようにし、流路の内面に金薄膜を形成し、この金薄膜表面に付着したバイオ物質を検出する仕組みを考案した。

これによってプリズム、検出用チップ、流路は一体化されるとともに、SPRFの高感度性とマイクロ流路の簡易操作性も実現した。新センサーは、バイオマーカーやウイルスなどの定量検出が数μL(マイクロリットル、1μLは100万分の1L)程度の極微量で行えるという。

今後はV溝の形状を改良したりV溝中にバイオ物質を濃縮させる技術などを開発したりして感度を一段と高め、実用化を目指したいとしている。