(独)産業技術総合研究所は12月10日、東京工業大学、住友化学(株)と共同で化合物半導体のインジウムガリウムヒ素(InGaAs)で新構造のトランジスタを開発したと発表した。消費電力を左右する電子移動度が同じ化合物半導体を用いた従来構造の素子の2倍に向上、集積回路にしたときの消費電力が最大6割程度下げられるという。今後、集積回路としての動作を検証し、広く実用化しているシリコン半導体による集積回路を上回る回路性能や低消費電力化を目指す。

■三角断面の立体構造に

開発したのは、産総研・連携研究体グリーン・ナノエレクトロニクスセンターの入沢寿史・特定集中研究専門員らと東工大の宮本恭幸教授、住友化学の研究グループ。携帯情報端末の爆発的な普及やIT機器の高機能化に伴い消費電力の増大が大きな課題になる中で、集積回路の高性能化に取り組んだ。

インジウムガリウムヒ素は、半導体材料として広く使われているシリコンに比べると電子などの電荷の動きやすさを示す電子移動度が高く、もともと集積回路の低消費電力化といった高性能化に役立つと期待されている。

インジウムガリウムヒ素の結晶は、構成原子が互いにつながり立体的な構造を持っている。研究グループは、この立体構造をどの角度で切り取るかという結晶面によって電子移動度が異なることに着目、今回、特に移動度が高い結晶面を発見した。

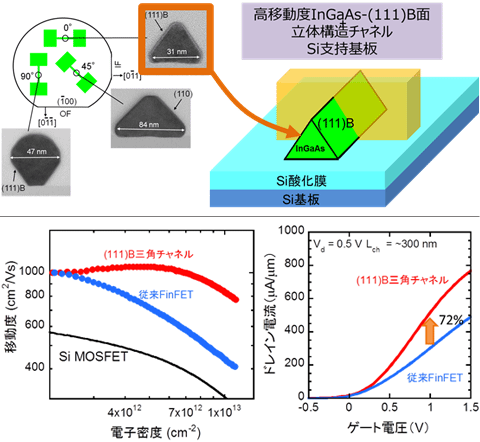

そこで、インジウムガリウムヒ素のトランジスタを作る際にこの結晶面を利用できるように結晶成長させた。その結果、トランジスタの基本構成要素である電流のオンオフ制御に必要なチャネルが三角形断面の立体構造を持つ素子が試作できた。

試作素子の電子移動度を測定したところ、従来の四角形断面のチャネルを持つインジウムガリウムヒ素トランジスタに比べ、電子移動度が2倍に向上したことがわかった。この結果、トランジスタに流せる電流は72%増加し、従来構造のインジウムガリウムヒ素トランジスタに比べて消費電力を最大57%低減、雑音も5分の1程度になるなど高性能化が実現できる見通しが得られた。

上は、新構造のInGaAsトランジスタの概念図。下は、グラフ左が従来型FinFETと、三角形断面チャネルの移動度、右のグラフは、チャネル長300nmのトランジスタの電流駆動力(しきい値電圧を揃えて比較)(提供:産業技術総合研究所)