(独)産業技術総合研究所は12月12日、低消費電力化など従来の大規模集積回路(LSI)の壁を超える可能性を持つ3次元LSIの実現に道を開く技術を開発したと発表した。電子回路を立体化するのに適した多結晶ゲルマニウムを半導体材料として使い、初めて回路の実現に欠かせないp型・n型両タイプのトランジスタの試作・動作に成功した。今後、回路化したときの動作を実証して、従来の単結晶シリコンによる集積回路を上回る性能の実現を目指す。

■n型の動作を初めて確認

産総研・連携研究体グリーン・ナノエレクトロニクスセンターの臼田宏治・特定集中研究専門員らの研究グループが開発した。

3次元LSIはトランジスタ素子を立体的に組み上げることで、集積回路が直面する高集積化の壁を乗り越えようというもの。微細化技術による高集積化は限界が近いとされているが、3次元LSIはそれによらず高集積化、省電力化が実現できると期待されている。

研究グループは、多結晶ゲルマニウムが多結晶シリコンに比べてより低温で結晶薄膜を作ることができる点に注目。熱による障害なしにシリコン上に直接回路を形成できるため、回路の3次元化に向いていると考えた。これまでシリコンを使った試みもあるが、熱処理の障害を受けやすいことが課題とされていた。

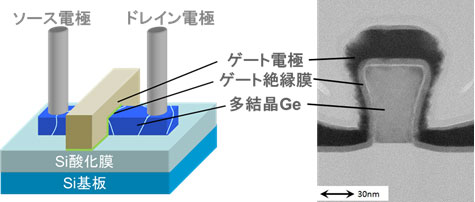

実験では、シリコン基板上にトランジスタを多結晶ゲルマニウムで作れるかどうかを試みた。シリコン基板に絶縁層となる酸化シリコン膜を形成、その上にゲルマニウム膜を堆積させて熱処理し多結晶ゲルマニウムにした。熱処理には強力な光を瞬間的に照射して加熱する特殊な方法を使った。

この結果、優れた特性を示す多結晶ゲルマニウム膜ができることがわかったため、この膜を使って3次元構造の素子「フィン型トランジスタ」を試作した。動作実験では、試作したp型とn型のいずれのタイプも単結晶シリコンのトランジスタと同等の性能が得られた。多結晶ゲルマニウムではこれまでp型の成功例の報告はあったが、今回初めてn型の動作も確認することができた。

左が作製したフィン型トランジスタの構造概念図、右が断面透過電子顕微鏡像(提供:産業技術総合研究所)