奈良先端科学技術大学院大学と(国)物質・材料研究機構、(国)理化学研究所は12月18日、砂鉄成分などとして知られるマグネタイト(磁鉄鉱)の分厚い表面層の奥に隠れていた特殊な電子状態を初めて観測することに成功したと発表した。80年越しのナゾだった、マグネタイトが低温で絶縁体に変化する「フェルベー転移」の解明に、突破口を開くものと期待されている。

■硬X線使い10nmの分厚い壁を突破

マグネタイトは風化すると砂鉄になり、人類最古の磁石としても知られている。その微粒子はサケやマグロ、ハトやミツバチなど多くの生物からも見つかり、地磁気の感知に使われているとみられる。最近ではハードディスクの磁気記録媒体に使われ、二次電池の正極活物質にも使われるようになった、いわば古くて新しい物質だ。

しかし物理的にはナゾが多く、特にマイナス150℃付近で、金属から絶縁体に変化するフェルベー転移は現象としてよく知られているものの、その電気伝導機構を説明する理論がまだ確立されていない。

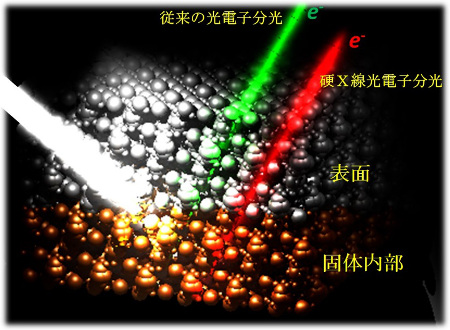

これまではエネルギーの弱いX線を使った観察で表面の電子状態しか調べられなかったが、エネルギーの大きい硬X線を使う分光実験が可能になったことで、マグネタイトの固体内部に存在する電子の特徴や性質が解明されるようになった。測定の試料には、原子が規則的に並んだ単結晶と、厚さ10nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)の薄膜を使い、異なる2種類で表面と固体内部の電子の分布状態の違いを比較しながら調べた。

その結果、薄膜では見られないが、100nmの厚さの試料では固体内部に新たな電子のエネルギーの山を観測することに成功した。さらにマグネタイトの表面状態が10nmと極めて分厚いことが明らかになった。これまでの内部の電子状態の測定を阻んでいたのは、この分厚い表面層だったことも分かった。

マグネタイトは、がん細胞をアタックするキラーT細胞に組み込んでがんの治療効果に使う試みも進められている。また生物の地磁気センサーとして回遊魚や昆虫の帰巣本能にも関係するとみられるだけに、固体内部に隠れていた電子状態の解明が物理、化学、生物などの幅広い領域に影響を与えると期待されている。

マグネタイトの分厚い表面と固体内部の状態(提供:(国)物質・材料研究機構)