(国)農業・食品産業技術総合研究機構(農研機構)の農村工学研究所は10月8日、福島県土地改良事業団体連合会、応用地質(株)と共同で、土壌の深さ別の放射能分布を現場で短時間に推定できる装置を開発したと発表した。土壌に細長いセンサーを挿入して測るというもので、平面的な汚染状態に加え、深さ方向の汚染状態も簡単に把握できるようになるため、除染作業の効率化が期待できるという。

■除染作業の効率化が期待

東京電力福島第一原子力発電所事故で汚染された土壌の除去では、放射性物質の平面的分布を測るだけではなく深さ別の分布状態も測定する必要がある。深さ方向の測定ではこれまで、採取した土壌サンプルを実験室に持ち帰って放射性物質の濃度を測るという方法が採られており、結果の取得までに数日を要していた。

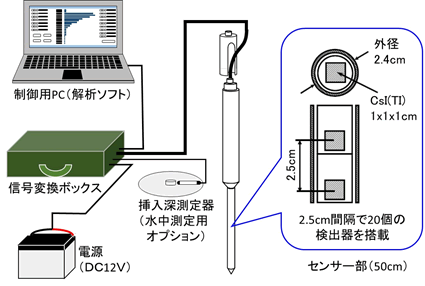

開発した装置は、長さ50cm、直径2.4cmのセンサー部に、20個のガンマ線検出器を2.5cm間隔で1列に取り付けてある。これを土壌に挿入することによって得られる2.5cm間隔の放射線測定値をもとに、異なる深さに存在する放射性物質の影響を差し引いて深さ別の放射能分布を推定する仕組み。密度、含水率などの条件を加えると厳密な推定が可能という。

測定に要する時間は要求される精度などによって異なるが、表層5cmの放射性セシウム濃度が1kg当たり8000ベクレルの土壌の場合、現地で3分以内に測定できるという。新装置は応用地質(株)がすでに販売を始めている。

開発した測定装置(提供:(国)農業・食品技術総合研究機構)