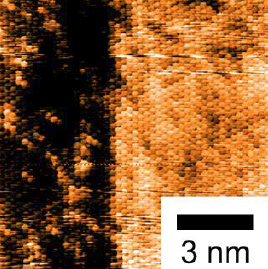

測定した半導体ヘテロ接合界面の走査型トンネル顕微鏡像。コントラストの明るいところがモリブデン原子、黒いところがタングステン原子に対応する。像の左側が若干のモリブデン原子をふくむ二硫化タングステン、右が若干のタングステン原子をふくむ二硫化モリブデンに相当する(提供:筑波大学)

筑波大学と首都大学東京の共同研究グループは10月7日、厚さがわずか原子3個分の極薄半導体から成る半導体ヘテロ接合の界面を、走査型トンネル顕微鏡(STM)を用いて観察し、接合界面の電子状態を初めて解明したと発表した。ヘテロ接合が用いられる光センサーや半導体レーザー、太陽電池などの素子の新展開に有用な知見が得られたという。

■太陽電池など光電子素子の新展開に寄与

「遷移金属ダイカルコゲナイド(TMDC)」と呼ばれる物質が最近、新しい機能性半導体材料として注目を集めている。タングステンやモリブデンなどの遷移金属原子と、イオウ、セレン、テルルなどのカルコゲン原子から成る層状物質で、厚さが3原子分という非常に薄いシート状の構造をとりうるという特徴があり、柔軟で透明な光電子素子や超低エネルギー消費の電子素子への応用が期待されている。

その実現には、異なる電気特性を持つTMDCを組み合わせて半導体ヘテロ接合構造をつくり、接合部(界面)に生じる電場を活用することが課題とされている。

TMDCのヘテロ接合づくりに取り組んできた研究グループは今回、二硫化タングステンと、タングステンとモリブデンが混在したTMDC(モリブデン・タングステン・イオウ合金)とのヘテロ接合を作製し、原子1個を見分けられる走査型トンネル顕微鏡を用いて界面における原子の配列を観察、直線的な界面の形成を確認した。

さらに走査型トンネル分光という手法を用いて界面の電子状態を計測し、界面近傍の微小な領域で大きな電場が生じていることや、二硫化タングステンのタングステン1原子をモリブデン原子に置き換えると電子状態が変化していくことなどを解明した。

今回の研究は、将来の光・電子デバイスの研究開発に重要な知見を提供していくことが期待されるという。