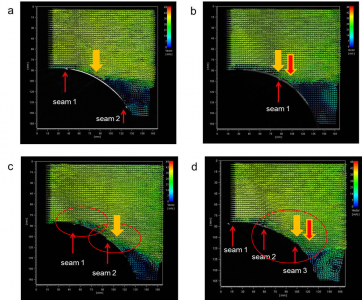

可視化されたサッカーボール周りの空気の流れ。aは、縫い目(赤い矢印)が2つの場合、剥離点は約120度に位置(太い黄色の矢印)する。しかし、bの剥離が起こるところに縫い目があると、剥離点は少し後ろ(太い赤い矢印)に移動する。縫い目の間隔が狭いcの場合、seam(縫い目)1で1回剥離が起こるが、再付着しseam 2後方で完全に剥離する。縫い目が3つあるdの場合、seam 1、同2で再付着が起こり、剥離点も後方に移る(提供:筑波大学)

筑波大学と山形大学の共同研究グループは10月8日、サッカーボール表面の空気の流れ(境界層)の画像化に成功し、ボールの縫い目の位置がボール周辺の空気の流れを変えるメカニズムを明らかにしたと発表した。今後のボールの開発やデザインに活用できるとしている。

■新しいボールのデザインに活用も

サッカーW杯では大会ごとに公式球の改良が大幅に加えられている。従来の6角形パネルと5角形パネルの32枚パネルから、2014年のドイツW杯では14枚のパネルに、2010年は8枚、2014年のブラジル大会で6枚と、パネルの枚数、形状が変化した。

ボールの表面に貼られるパネルの形状や枚数、向きによってボールに加わる空気力が変わり、ボールの飛び方に大きな影響を与えている。しかし、表面のパネルの違いが空気の流れにどのように影響を与えるかは分かっていなかった。

研究チームは、風洞とレーザー装置を使った高速カメラで、ボールの表面の縫い目近傍での空気の流れを連続的に捉えて可視化し、解析した。実験によると、飛んでいるサッカーボールでは、表面に厚さ数mmの「境界層」という空気の流れの層があり、この層が表面からはがれて後流渦を作る「剥離」や、その後、再びボール表面に沿う流れとなる「再付着」があることを突き止めた。

その結果、ボールの縫い目は「境界層」の剥離を促すものの、位置によっては再付着が起き、剥離点を後方に移動させる働きがあることが明らかになった。この変化がボール後方の渦構造に影響を与えるとともに、揚力、抗力に作用して軌道決定に大きく影響を与えていることが分かった。