(独)産業技術総合研究所と東京農業大学、総合研究大学院大学は2月24日、トンボは色を見分ける光センサーの遺伝子を15~33種類持っていると発表した。赤青緑しかない人間など他の動物の3~11倍に上るという。トンボは大きな複眼の背側と腹側で色の違う光をとらえていることも突き止め、複雑な光環境の中で多様な光センサーを使い分けるよう進化したとみている。

■複雑な光環境に多様なセンサーが進化

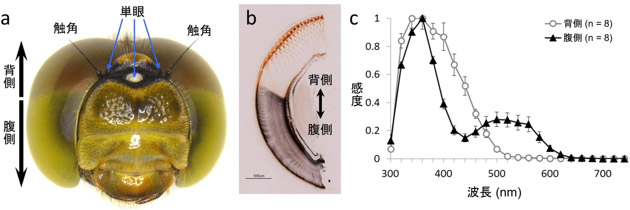

トンボは頭部に3個の単眼と一対の大きな複眼を持つ。単眼は主に水平感覚に、複眼は色を見分けるのに使われていると考えられている。研究グループはまずアカトンボの一種であるアキアカネを用いて複眼に電極を刺し、どの部分がどの波長の光に反応するかを調べた。その結果、背側では主に紫外線から青緑色の短波長の光に、腹側では紫外線から赤色までの幅広い波長の光に反応していた。

動物が光の色をとらえるのは眼の光受容細胞で、この細胞中で作られるオプシンと呼ばれるタンパク質が光センサー役を果たす。波長の違う光はそれぞれ別のオプシンタンパク質がセンサー役となり、対応する遺伝子も異なる。

そこで研究グループは、このタンパク質を作るためにアキアカネの頭部で何種類の遺伝子が働いているかを調べた。その結果、紫外線を感知するタンパク質の遺伝子が1種類、短波長が5種類、長波長が10種類も見つかった。アキアカネ以外のさまざまなトンボ類で調べた実験でも、遺伝子は15~33種類に上った。他のほとんどの動物が3~5種類とされるのに比べ突出して多かった。

これらの遺伝子のうちトンボが成虫のときに使われる遺伝子の大部分は複眼の背側か腹側、あるいは単眼の1カ所だけで働いていることや、成虫と幼虫では使われる遺伝子が異なることなども分かった。

この結果について研究グループは、成虫が複眼の背側で主に空を背景に物体を、腹側で地表の環境や繁殖相手、餌などを認識していることと関係しているとみている。また、成虫が多様な光環境のある陸上を飛び回るのに対し、幼虫が水中であまり動かないために視覚や色覚への依存度が低いせいではないかと考えている。

トンボの複眼の構造と光の応答感度。Aは、アキアカネの頭部、bは、アキアカネ複眼の断面図、cは、光の波長ごとの複眼の応答感度(提供:(独)産業技術総合研究所)