(独)宇宙航空研究開発機構(JAXA)は3月25日、同機構と米航空宇宙局(NASA)が共同開発し、「H-ⅡA」ロケットで2月に同機構種子島宇宙センター(鹿児島)から打ち上げた「全球降水観測計画(GPM計画)」の主衛星「GPM主衛星」が捉えた初画像を公開した。GPM計画は、主衛星とコンステレーション衛星と呼ばれる8機の副衛星を打ち上げて、地球全体の雨や雪を一日数回観測しようという国際共同プロジェクト。副衛星についても日・米のほか欧州、フランス・インド連合が打ち上げを計画している。

■高度7kmまでの三次元分布捉える

2月28日に打ち上げたGPM主衛星は、JAXAと(独)情報通信研究機構が共同開発した2つの周波数帯を持った「二周波降水レーダー(DPR)」と、米航空宇宙局(NASA)開発の「GPMマイクロ波放射計(GMI)」を搭載し、3月10日にDPR、GMIともに初画像を得ることに成功、それらの初画像を公開した。

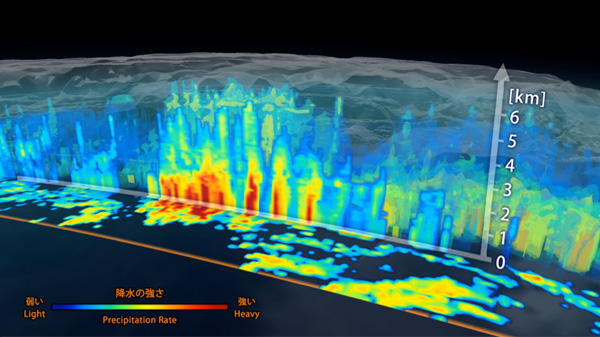

公開された初画像は、北緯40度、東経167度付近の日本の東海上の発達した温帯低気圧による降水を写したもので、DPRが同海域の降水の縦・横・高さ方向の三次元分布を見事に捉えている。

DPRは、強い雨を計測するKu帯と、弱い雨や雪を捉えるKa帯という2つの周波数帯を使って雲の中の降水の状況を三次元で観測できることから「雨雲スキャンレーダー」と呼ばれ、初画像では高度約7kmまでの降水の三次元分布を写し出している。

公開した二周波降水レーダー(DPR)で捉えた降水の三次元画像(提供:JAXA/NASA)