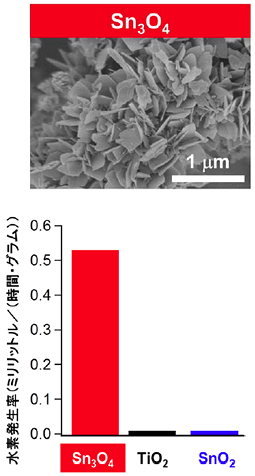

上は、新触媒「4酸化3スズ(Sn3O4)」の電子顕微鏡像。下は、Sn3O4による水からの水素生成の状況を示すグラフ(提供:物質・材料研究機構)

(独)物質・材料研究機構は3月24日、太陽光で効率よく水を分解してクリーンエネルギーの水素が作れる新しい光触媒を発見したと発表した。新触媒は、鉱物資源として豊富に存在するスズの酸化物で、太陽光エネルギーの半分以上を占める可視光でも水を分解するため、低コストで安全性も高く効率よく水素が得られる。水素の大規模生産に利用すれば、従来、最高性能の光触媒の50倍以上の能力を達成できるとみている。

■豊富な鉱物使い、可視光も利用

同機構・環境再生材料ユニットの阿部英樹主幹研究員と梅澤直人主任研究員らが、新物質「4酸化3スズ(Sn3O4)」に高い光触媒活性があることを発見した。代表的な水分解光触媒の酸化チタン(TiO2)などが紫外線領域の光だけしか使えないのに対し、可視光でも水が分解できる可視光感応型であるのが特徴。

研究グループは、新物質の探索にあたって、まず理論的に2価のスズイオンを含む酸化物が可視光で触媒活性を示す可能性があることを突き止めた。さらに、太陽光に含まれる可視光も無駄なく利用するために、可視光を吸収しやすい電子構造を持つ物質を探したところ、4価のスズイオンが優れていることを発見、両者を同時に含む4酸化3スズが水分解光触媒として有望であることがわかり、合成に取り組んだ。

価数の違うスズイオンを含む酸化物の合成は難しかったが、圧力釜を使うなどの工夫をして乗り切った。得られた新触媒を使って水素生産の可能性を調べたところ、これまで可視光感応型触媒で最先端の銅ドープ・タンタル酸ビスマス(BiTaO4:Cu)に比べ、その能力は約5倍に達することがわかった。この数値は、水分解光触媒による水素生産で重要な評価指標となる、触媒中の金属産出量も考慮に入れて算出した年間最大水素生産量を比較したものだ。

研究グループによると、今後、光触媒表面にナノ(10億分の1)メートル単位の金属や半導体の粒子を分散させて触媒活性を高める助触媒と呼ばれる技術を組み合わせれば、これを約50倍以上にまで高められるという。

今回の成果について、「将来的には水素燃料電池などほかの環境対応型エネルギー技術と組み合わせることで、太陽エネルギーを基盤に据えた循環型社会の実現に大きく寄与できる」と研究グループは期待している。