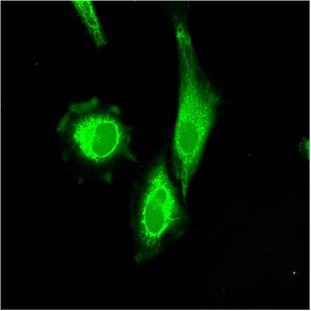

HeLa細胞(ヒーラ細胞:ヒト由来の最初の培養がん細胞株。試験管内で細胞を用いる試験や研究に幅広く用いられている)の蛍光イメージング(提供:物質・材料研究機構)

(独)物質・材料研究機構と慶応義塾大学は3月20日、さまざまな病気や生命活動に深く関わる生体内物質の可視化技術を開発したと発表した。細胞内で進む化学反応に必要な補酵素の一つ「NAD(P)H」(ニコチンアデニンジヌクレオチド誘導体)の動きを、世界で初めて蛍光画像として見られるようにした。がんの早期発見・治療支援や、アルツハイマー病、うつ病などの神経疾患を解明する有力な研究手段になると期待している。

■検出感度、従来法より1桁アップ

開発したのは、物材機構の小松広和研究員、有賀克彦主任研究者らと、慶大の新藤豊特任助教、岡浩太郎教授の共同研究グループ。

補酵素は、生体内でさまざまな化学反応の触媒役となる酵素の働きを助ける低分子量の有機化合物で、ビタミンとして知られる物質が多い。可視化に成功したNAD(P)Hは、そうした補酵素の一つ。

研究グループは、この補酵素とだけ反応して蛍光を発する新しい物質「蛍光プローブ」を開発。これに補酵素の反応を加速させる「人工プロモーター」という物質を組み合わせることで、より高い感度で蛍光画像を得られるようにした。

蛍光プローブとしてユビキノン誘導体を、人工プロモーターとしてイリジウム錯体誘導体を用いたところ、まずNAD(P)Hが人工プロモーターを活性化。これによってNAD(P)Hと蛍光プローブとの反応が加速し、プローブの蛍光強度が大きく低下した。

今回の可視化技術では、この蛍光の減少分を画像化するのが特徴で、従来法に比べると検出感度が一桁以上高くなった。また、従来法のように蛍光を出すのに有害な紫外光を必要とせず、可視光を照射すればよいため安全性も高いという。実験では、試験管内でもNAD(P)Hを効果的に測定できたほか、ヒトの培養がん細胞でも10分ほどで鮮明な蛍光画像を得られることが確認できた。

細胞内の物質を蛍光によって画像化、追跡する方法は生物学、医学分野で広く使われているが、対象となる物質はカルシウムイオンなど低分子に限られていた。しかし、NAD(P)Hのようにある程度以上複雑な分子を測定することは、適当な蛍光プローブがないなどの理由で困難とされていた。