|

(独)産業技術総合研究所は5月28日、昆虫の細胞内に住み着いて、その生存に欠かせない存在となっている細胞内共生細菌が、母から子へと世代を越えて伝えられる仕組みを解明したと発表した。母虫の細胞から、子供になる卵が細胞分裂を始めたばかりの初期胚へ細菌が送り込まれる瞬間を画像としてとらえることに成功した。この仕組みを利用すれば、新しい殺虫剤などの開発に道が開けると期待している。

同研究所生物プロセス研究部の古賀隆一研究員、深津武馬研究グループ長が、富山大学先端ライフサイエンス拠点と共同で解明した。

細胞内共生細菌は、昆虫の生存や成長、繁殖に必須の役割を果たしているが、これまでどのように母子間で伝えられるのか、十分に分かっていなかった。そこで研究グループは、農業害虫のアブラムシを用いて、その細胞内共生細菌であるブフネラが母から子へどのように移動するかを調べた。

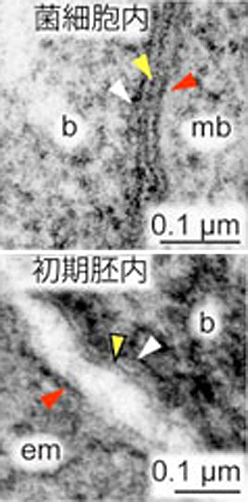

実験では、蛍光色素を利用した特殊な検出手法を用い、母アブラムシの細胞内にいるブフネラがどのように初期胚段階の子アブラムシの細胞に移動するかを電子顕微鏡で観察した。この結果、母アブラムシの細胞が子アブラムシの初期胚の近くでブフネラを放出、それを初期胚から伸びた細胞膜の突起が捕捉して取り込む様子が画像としてとらえられた。この仕組みは、哺乳類や昆虫などの真核生物の細胞が物質を放出したり、外の物質を取り込んだりする際の仕組みとして知られたものだった。

アブラムシは、必須アミノ酸などがごくわずかしか含まれていない栄養環境で生活しており、その不足分を補うブフネラがいなくなると生存できなくなる。この仕組みを詳しく解明すれば、従来にない害虫防除法の開発につながる可能性があるとして、同研究所は今後、関連する遺伝子の解析など分子レベルでの仕組みの解明に取り組む。

詳しくはこちら

|

|

| 共生細菌伝達部位の電子顕微鏡写真。上は、母虫の菌細胞(mb)の細胞膜が必須共生細菌ブフネラ(b)の細胞壁を囲んでいる。下は、初期胚(em)に取り込まれた細菌の表面が胚由来の細胞膜に覆われている。白と黄の矢印は、細胞壁の2枚の膜。赤は、宿主由来の細胞膜(提供:産業技術総合研究所) |

|