(国)国立環境研究所と(国)海洋研究開発機構は2月1日、二酸化炭素(CO2)に次ぐ重要な温室効果ガスであるメタンの全世界での放出量を推定したと発表した。大気中での化学変化などの影響で推定の難しいメタン分布を計算する手法を開発、2002年から11年間について試算したところ、中国の石炭産業による放出量は従来想定よりも少ない一方、熱帯域での家畜増加による放出量は増えている可能性があることが分かった。

■「大気化学輸送モデル」で全世界53の陸域を計算

メタンはCO2に比べて大気中濃度は200分の1以下と少ないが、温室効果は28倍になる。湿地帯や森林火災などでの自然発生のほか、水田や家畜の反すう、石炭など化石燃料の採掘・消費など人為的な活動によって放出され、温暖化対策上、大気中への放出量をより正確に知ることが課題となっている。

研究グループは、海洋開発機構がオゾン層破壊物質などの大気中の濃度の分布をコンピューターで計算するために開発した「大気化学輸送モデル」を活用。化学反応により消滅しながら大気中を移動することから、これまで困難とされてきたメタンの放出量の推定に使えることが分かり、2002年から2012年の各月について地表で観測したメタン濃度から世界各地のメタン放出量を逆算した。

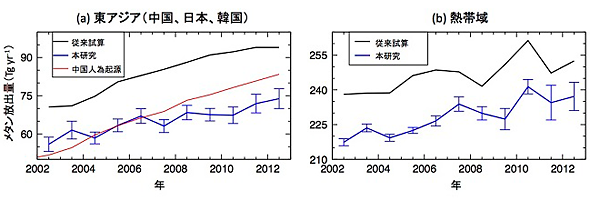

世界の陸地を53の地域に分けて計算したところ、全陸域からのメタン放出量は2007年ころを境に大きく増加。東アジアと熱帯域では従来考えられていたよりもメタンの放出量が少なく、これまでは過大に推定されていたことが明らかになった。特に東アジアでは主に中国の石炭産業による人為的な放出が過大に評価されていることが分かった。

熱帯域での放出量の増加は、家畜からの増加によると推測される。観測された大気の中に微生物起源のメタン放出量の増加がうかがえることや、国連の統計で家畜から放出されるメタンが年々増加していることによる。

一方、東アジアと熱帯域での放出量の比較では、従来は東アジアでの増加率が熱帯域よりも大きいとされてきたが、今回の推定では増加率はほぼ等しいと推定され、従来とは異なる結果が得られた。

今回の結果について、研究グループは「地球温暖化対策および放出量管理に関する政策立案をする際の科学的裏付けになる」と期待している。

(a)は、東アジア域(中国、日本、韓国)、(b)は、熱帯域におけるメタン放出量の推定値。黒線は従来試算、青線は今回の研究による推定メタン放出量(提供:(国)国立環境研究所)