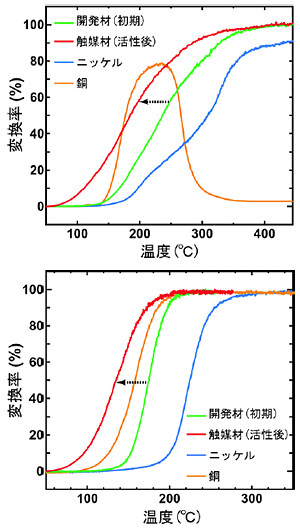

上は、NO還元の温度に対する変換率 、下は、CO酸化の温度に対する変換率で、従来のニッケル、銅触媒に比べて、より低温度側で活性となる(提供:(国)物質・材料研究機構)

東北大学原子分子材料科学高等研究機構と(国)物質・材料研究機構は2月3日、貴金属やレアアースを使わない高性能排ガス触媒の「ナノポーラスNiCuMuO」を共同で開発したと発表した。この触媒は合金粉末を酸に漬けるだけで作れることから大量生産でき、高活性・高耐久性を実現、自動車の排ガス用では大幅なコスト減が期待されるという。

■自動車用排ガスで使えば材料コスト100分の1に

自動車排ガス対策に使われる触媒には、プラチナやパラジウムなどの貴金属が使われてきた。これらは高価であり、資源の偏在や市場の価格変動が大きかった。最近はどこにでもある資源で新たな触媒を作る元素探索が盛んで、中でもナノレベル(ナノは10億分の1)での性質を生かした触媒開発に関心が集まっている。

東北大の藤田武志准教授は、スポンジ状にナノサイズの穴がたくさん空いたナノポーラス金属の触媒が、優れた触媒活性を持ち、高い反応性や耐久性のあることを見出した。その過程で、銅、ニッケル、マンガンの合金粉末を酸に漬けることでマンガンだけを選択的に腐食させたナノポーラス「ニッケル、銅、マンガン、酸素」の金属複合化合物を作った。

これまでのニッケル、同触媒に比べて、より低温で活性となり、活性化温度(立ち上がり温度)が低温側に約50℃シフトしている。従来のナノポーラス銅触媒では、200℃の環境下、10分ほどで劣化していたが、この材料は一酸化炭素(CO)の酸化と、一酸化窒素(NO)の還元反応の活性度が高く、400℃、10日間の長時間の高温使用にも耐えられた。有害なCOやNOガスを出すことなく二酸化炭素(CO2)に変換できることが分かった。

また世界で初めて、NO還元反応を透過型電子顕微鏡でその場観察を行うことができた。NOガスは腐食性が強いため特殊な環境セルを使って観察した。環境制御型超高圧電子顕微鏡で触媒反応に誘起されて自律的に微細組織が変化する珍しい動きも確認した。これにより高活性で高い耐久性のある微細組織へと変化したという。

この触媒は合金粉末を酸に漬けるだけで作成できるため大量生産に向いており、自動車用の排ガス触媒に使われれば材料コストを100分の1に削減できると予測している。