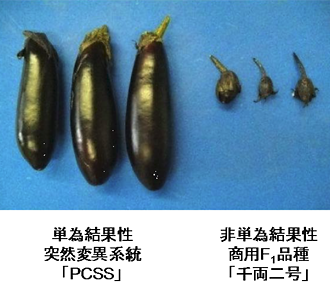

未受粉の果実。開花前にめしべの先端部を除去して受粉や種子形成を妨げたナス。「PCSS」と一般的な非単為結果性ナス「千両二号」を比較。PCSS系統では受粉しなくても単位結果によりナスが正常に成長している(提供:(国)農業・食品産業技術総合研究機構)

(国)農業・食品産業技術総合研究機構の野菜茶業研究所は10月21日、タキイ種苗(株)と共同でナスの受粉作業を省くことができる遺伝子を発見し、国際特許出願を行ったと発表した。トマトやピーマンなどにも同じような働きを持つ遺伝子があり、これらナス科の野菜でも受粉が省ける品種の開発が期待される。

■他のナス科野菜でも受粉省く新品種開発期待

植物の果実は、花粉がメシベに付いて受粉することで種子ができ子房が膨らんで大きくなっていく。それに対し、受粉せず種子が形成されずに果実ができる性質のことを「単為結果性(たんいけっかせい)」という。種無しブドウは、その一例。

今回の成果は、タキイ種苗が育成した強い単為結果性を示す「PCSS」と呼ぶナスを詳細に調べたところ、1つの遺伝子に突然変異が起きていて、その変異型遺伝子「pad-1」(仮称)によって果実の成長に必要な植物ホルモンのオーキシンが増えて単為結果性が生じることをつかんだ。

オーキシンは、ナスやトマトの着果促進剤として広く使われている植物ホルモン。「PCSS」の開花時のメシベの子房では、そのオーキシンの含量が普通のナスの約3〜5倍にもなるという。

低温期でのナスの促成栽培では、マルハナバチなどによる受粉促進や着果促進剤の使用が広く行われている。しかし、マルハナバチの利用には経費がかかり、着果促進剤の散布は重労働で、受粉作業を省くことができる単為結果性に優れたナスの開発が求められている。

タキイ種苗は、強い単為結果性を持つと同時に収量性や果実品質にも優れたナスの新実用品種を現在育成中で、近く発表する予定という。

トマトやピーマンなどナス以外のナス科の野菜にも同じ働きを持つ類似の遺伝子があることから、遺伝資源からの変異体探索や、誘発突然変異体の開発などの手法によって強い単為結果性を持った新しい(トマトやピーマンなどの)実用品種の開発が期待されるという。