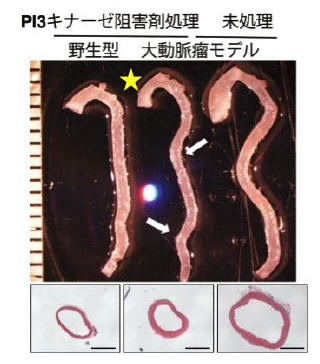

生後7日目の大動脈瘤モデルマウスに対してPI3キナーゼ阻害剤を生後30日目まで投与しスリングショット1−コフィリン経路の活性化を抑えると大動脈瘤が抑制された(上図☆印)。未処理(上図、右の大動脈)と比べて大動脈の蛇行も軽減された(白矢印)。上行大動脈の横断面(内径)を比較すると、野生型(下図の左)と差がなかった(下図の中央)(提供:筑波大学)

筑波大学の研究グループは10月21日、大動脈瘤の形成・拡大など初期病変に関わっているシグナル伝達経路を特定することに成功したと発表した。大動脈瘤疾患の内科的治療法の開発につながる成果という。

■大動脈瘤の内科的治療法の確立に向け前進

大動脈瘤は大動脈壁が拡張する疾患で、瘤が破裂すると死亡につながりやすいことから、大動脈瘤の形成・拡大・破裂を未然に防ぐ内科的治療法の確立が求められている。

研究グループは大動脈瘤マウスを作製して大動脈の病変形成前から瘤形成までの大動脈サンプルを収集し、病変をもたらすタンパク質分子の発現の状況を調べた。その結果、大動脈壁内の細胞骨格を調整する因子のスリングショット1とコフィリンという分子が、大動脈瘤の発達に伴って顕著に活性化することを見出した。

また、大動脈瘤の発生を抑制する薬物として知られているロサルタンを投与すると、今回見出したスリングショット1-コフィリンの活性が抑制されることも見出した。さらに、PI3キナーゼ阻害剤という物質でスリングショット1-コフィリン経路を抑制すると、大動脈瘤の発達が抑えられることも解明した。

大動脈は、線維芽細胞と膠原繊維から成る外膜、弾性繊維と平滑筋細胞から成る中膜、内皮細胞から成る内膜で血管壁が構成されている。研究グループはこれまでに、細胞間を埋めているフィブリン4というタンパク質が平滑筋細胞で欠けると大動脈瘤が引き起こされることなどを明らかにしていたが、病変を誘導する分子メカニズムを解明したのは今回が初めて。

今後は細胞骨格を制御するシグナル伝達経路に焦点を当てた研究の展開が期待されるとしている。