国立研究開発法人産業技術総合研究所は4月10日、和光純薬工業(株)と共同で、移植用細胞から腫瘍を引き起こすヒトiPS細胞やヒトES細胞を除く技術を開発したと発表した。腫瘍が発生するリスクを減らすことができ、移植用細胞を用いる再生医療の安全性向上につながるという。

■試薬の1年以内の実用化目指す

いろいろな細胞に分化する能力を持ったiPS細胞(人工多能性幹細胞)やES細胞(胚性幹細胞)を利用して移植用細胞が作られるが、その際、必ずしもすべてのiPS細胞またはES細胞が分化するわけではなく、一部が残存して腫瘍を引き起こす恐れがある。

残存iPS/ES細胞を取り除くこれまでの方法は、細胞シートへ適用できなかったり、処理速度が遅かったり、移植用細胞の生存に悪影響がある、などの課題があった。そのため安全、確実、簡便に残存細胞を除去する技術の開発が求められていた。

共同研究グループは今回、残存するヒトiPS/ES細胞だけを特異的に殺傷し除去する新技術を開発した。

糖に結合するタンパク質であるレクチンの一種「rBC2LCN」は、ヒトiPS/ES細胞に特異的に結合する性質がある。そこで、このタンパク質「rBC2LCN」に、細胞死を引き起こす緑膿菌由来の毒素を融合させた薬剤融合型レクチンを作製した。

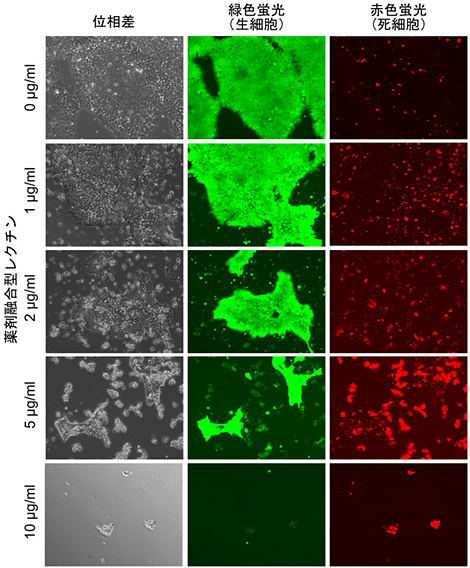

この薬剤融合型レクチンを、移植用細胞の培養液中に添加してヒトiPS/ES細胞の変化を調べた結果、ほとんどのヒトiPS/ES細胞の死亡が認められた。また、移植用細胞として用いる分化細胞への薬物融合型ワクチンの影響を調べたところ、分化細胞の増殖や生存には影響のないことも判明した。

これらの結果から、薬剤融合型レクチンを用いると分化していない残存iPS/ES細胞を効率的に除去できることが分かった。

共同研究グループは今後、心筋細胞や神経細胞の作製への適用性などを検証するとともに、薬剤融合型レクチンの試薬を1年以内に実用化するとしている。

薬剤融合型レクチンのヒトiPS細胞への効果。 位相差:実際の細胞の形態、緑色蛍光:生細胞が緑色に染色、赤色蛍光:死細胞が赤色に染色。分化した細胞への影響を調べるため、薬剤融合型レクチンを、分化させたヒトiPS細胞、皮膚繊維芽細胞、脂肪由来間葉系幹細胞に作用させた。その結果、ほぼ全ての細胞が緑色蛍光で染色されたものの、赤色蛍光ではほとんど染色されなかった。つまり、これら分化細胞は生きていることを示しており、薬剤融合型レクチンは、未分化なヒトiPS/ES細胞を選択的に除去し、分化した体細胞の増殖や生存には影響を与えないことが分かった(提供:国立研究開発法人産業技術総合研究所)