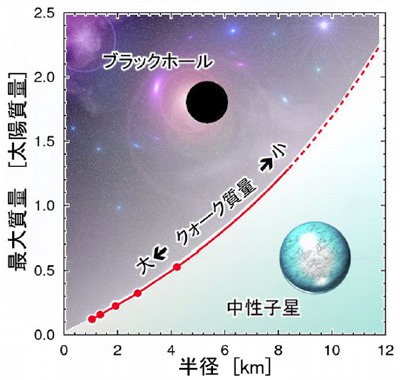

クォーク質量の変化に伴う中性子星の最大質量と半径。質量は太陽質量を単位として、半径はkm単位で示されている。曲線の上側はブラックホールの領域となる(提供:筑波大学)

(独)理化学研究所、筑波大学などの研究グループは9月13日、年老いた星が超新星爆発で最後の輝きを放った後に誕生する中性子星の内部構造解明に理論的道筋をつけたと発表した。中心密度が1m3当たり1兆kgにも達する中性子星の半径と質量の関係などを明らかにすることに成功。今後、重力波やエックス線による観測データと合わせることで、超高密度下における物質の究極構造の解明も期待できるという。

■スパコン・「量子多体論」から状態方程式導く

研究グループには理研、筑波大のほか京都大学と日本大学の研究者が参加、筑波大のスーパーコンピューター「T2K-Tsukuba」を駆使して研究を進めた。

中性子星は太陽と同程度の質量を持ちながら、半径がわずか10km程度しかなく、その内部は超高密度状態になっている。このため内部に進むにつれて原子核さえ融けて一様な物質になると考えられている。しかし、その内部構造の詳細はいまだに謎に包まれている。今回、研究グループが取り組んだのは、その謎を究極の素粒子「クォーク」を支配する理論である「量子色力学」から出発して解き明かすことだ。

このため、まず原子核内部にある核子(中性子と陽子)間に働く核力を大規模数値シミュレーションで計算。さらに、その計算結果と核子の集合体を扱う理論である量子多体理論を用いて、中性子星内部のような超高密度物質の状態を計算する状態方程式を導き出した。超高密度物質の押しつぶしやすさなどがこの状態方程式で分かるという。

次いで、この状態方程式とアインシュタインの一般相対性理論を使い、中性子星の内部の構造を探った。この結果、中性子星の質量と半径の関係や、強い重力の影響でブラックホールになる寸前の中性子星の性質と、核子を構成しているクォークの質量の間にどのような関係があるかなどを明らかにすることができたという。

今回の成果について、研究グループは「クォークを支配する量子色力学から出発して中性子星の謎を解明する理論的道筋がついた」とし、中性子星に関する、より精密な理論的予言が可能になると期待している。