|

(独)農業・食品産業技術総合研究機構の中央農業総合研究センターは9月20日、新潟大学、(独)理化学研究所と共同で、イネの登熟期(とうじゅくき:稲穂が出て米が稔る時期)に発生する「高温登熟障害」による米の品質低下の仕組みを遺伝子レベルで解明したと発表した。

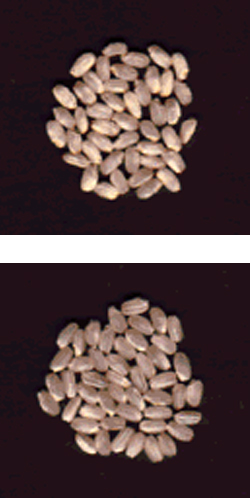

近年の温暖化によって、わが国の水稲の生育における高温登熟障害が問題となっている。高温登熟障害は、イネが登熟期に高温にさらされると発生し、「乳白粒」と呼ばれる白く濁った米ができる障害のこと。乳白粒を多く含む玄米は、検査等級が低くなって価格が下落するため、その解決が求められている。

研究グループは、イネの穂が出た後、高温で育てたイネの米粒を、マイクロアレイ解析(イネの全遺伝子の発現を、一度に網羅的に測定する分析手法)とメタボローム解析(生物試料に含まれる代謝物質の量を網羅的に測定する手法)という2つの方法で、乳白粒の発生原因を詳しく調べた。

その結果、高温下では、デンプン分解酵素「α(アルファ)-アミラーゼ」が活性化されて乳白粒が発生することをつかみ、α-アミラーゼの働きを抑えると乳白粒の発生が減少することを突き止めた。

米には、デンプンの粒が密に充填されていて通常は半透明に見えるが、高温登熟障害を起こすとデンプン粒の充填が不十分となって空気の隙間が残り、その隙間が光を乱反射するため、白く濁って見える乳白粒となる。

研究グループは、α-アミラーゼ遺伝子を低減させた組換えイネを昼31℃、夜26℃の高温条件下で育成したところ、乳白粒の割合は減少し、健全粒はそれまでの10%程度から60%程度に増大した。

同研究センターは、α-アミラーゼ遺伝子が働かなくなった変異イネなどを利用することによって、乳白粒が発生しにくい「高温登熟耐性品種」の開発が期待できるとみている。

詳しくはこちら

|

|

| 上は登熟期に高温にあったイネ。下はα-アミラーゼ低減組換えイネ。白濁のない健全粒が多くなった(提供:中央農業総合研究センター) |

|