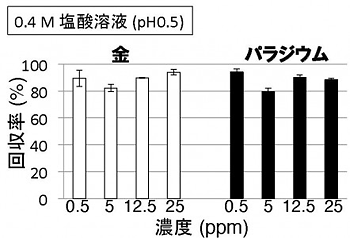

強酸性条件 (pH0.5、 0.4M(モル濃度) 塩酸溶液)下での、金とパラジウムの効率的な回収(提供:筑波大学)

筑波大学と(国)産業技術総合研究所の研究グループは3月23日、硫酸性温泉に生息する紅藻が低濃度の金とパラジウムを効率よく吸着することを見出したと発表した。産業廃棄物の金属廃液に含まれるこれらの貴金属の回収・リサイクルに道を開く有望な発見という。

今回調査・研究した紅藻(ガルディエリア・スルフラリア)は、草津や登別などの硫酸性温泉に生息するイデユコゴメという和名を持つ単細胞性藻類の仲間で、強固な細胞壁を持ち、乾燥などの環境ストレスに強いことが知られている。

研究グループは今回、この紅藻を対象に、紅藻の細胞表層への金・パラジウムの吸着、回収を調べた。微生物の細胞表層に貴金属を吸着させて回収する方法は「バイオソープション」と呼ばれ、溶液中で負電荷を持つ貴金属イオン錯体と、正電荷を持つ細胞表層のアミノ基などの間で起こる静電作用を利用して吸着する。

紅藻の細胞表層の吸着・回収率を調べたところ、多くの微生物で吸着効率の低下が起こる条件下でも、紅藻では金とパラジウムが高い効率で吸着・回収された。活性炭やイオン交換樹脂が吸着可能な濃度の1/10以下の0.5ppmの金とパラジウムを90%以上の効率で回収することもできた。

これらから、紅藻は低濃度の金とパラジウムを効率よく吸着・回収することが明らかになった。

さらに、金属廃液の酸濃度を調整することで、低濃度で含まれている金とパラジウムを90%以上の効率で細胞表層に短時間で選択的に吸着させ、溶出できることも見出した。

低コストで環境にやさしい低濃度の貴金属回収プロセスの実現が期待できるとしている。