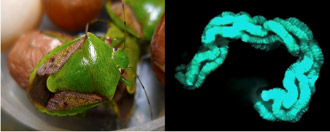

チャバネアオカメムシ(左)の中腸共生器官(右)。 摘出した消化管内の青緑色は局在する腸内共生細菌を示す(提供:(国)産業技術総合研究所)

(国)産業技術総合研究所は1月11日、昆虫と細菌が共生関係を作る過程の解明に役立つ手がかりを得たと発表した。農業害虫の腸内細菌が沖縄などの南西諸島には複数種おり、土壌中にも共生能力を持つ細菌がいることを突き止めた。日本本土のカメムシでは単一種の細菌との共生関係が確立済みなのに対し、南西諸島では今も進化の途上にあるとして、共生の起源と進化の理解に役立つと期待している。

■日本全域から42集団448個体の腸内共生細菌調査

産総研が放送大学、琉球大学、沖縄科学技術大学院大学の協力を得て、ミカンなど果樹の重要害虫として知られる「チャバネアオカメムシ」で明らかにした。

このカメムシの消化管後部には特殊化した共生器官があり、大腸菌と近縁の共生細菌がいる。共生細菌はカメムシの幼虫の成長に不可欠で、細菌がいないと幼虫期にうまく成長できず死んでしまうこともある。このため母虫は産卵の際に共生細菌の入った分泌物を卵に塗り、ふ化した幼虫が体内に取り込むという垂直感染が起きるようにしている。

研究では、南西諸島を含む日本列島全域から収集したカメムシ42集団448個体について腸内共生細菌を調べた。その結果、①カメムシの体外では培養できず親から子へ垂直感染する②体外で培養可能で垂直感染のほか環境中からカメムシに感染する③通常は共生しないが実験的に感染させると潜在的な共生能力を示す―という6種類の共生細菌が見つかった。

このうち本土のカメムシの共生細菌は1種類だけだったのに対し、南西諸島では本土とは別のタイプの共生細菌1種類が高い頻度で見つかり、他の4種類も低頻度ながら存在。6種類はいずれも幼虫の正常な発育に欠かせなかった。共生細菌のうち南西諸島で高頻度に見つかった1種類と本土の1種類は培養できずカメムシの腸内でしか増殖できなかったが、他の4種類は人工的に培養できた。

このことから、産総研は本土では共生細菌がカメムシ集団に完全に固定しているのに対し、南西諸島では宿主以外でも生きられる共生細菌も共存していて共生関係がダイナミックな進化過程にあるとみている。