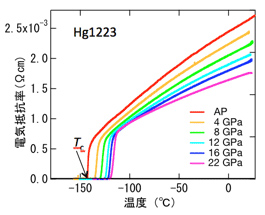

水銀系超伝導銅酸化物Hg1223の電気抵抗率の温度変化。APが大気圧、4GPaが4万気圧に相当する。22万気圧では超伝導臨界温度Tc(矢印)が、AP より20℃以上上昇した(APのデータは比較しやすくするため電気抵抗率の測定結果を0.65倍して表示)(提供:(国)産業技術総合研究所)

(国)産業技術総合研究所と(国)理化学研究所の共同研究グループは11月30日、一段と高い超電導臨界温度を実現する物質設計に関する新指針を得たと発表した。この指針に基づいて新物質を開発すれば、現在最も高い超電導臨界温度をさらに上回る超電導体が大気圧下で得られる可能性があるという。

■超高圧下の観測実験で新知見得る

これまでに開発されてきた超電導体は摂氏マイナス140℃以下から絶対零度(マイナス273℃)近くに冷却しなければならないため、実用化の推進には超電導状態になる臨界温度(Tc)を高め、冷却コストを大幅に削減することが求められている。

共同研究グループは今回、高温超電導体と呼ばれる物質の仲間で、現在大気圧下で最も高いTcである、摂氏マイナス140℃程度を示す水銀系超電導銅酸化物を実験試料とし、22万気圧の超高圧を作り出せるキュービックアンビル型高圧発生装置を用いて、この銅酸化物のTcのさらなる上昇を試みた。

実験ではまず、超高圧下で粒子間の結合が緊密で強度の大きい試料を作り、熱処理を加え、電荷を運ぶキャリアの量を幾通りかに制御した。次に、これらの試料に超高圧をかけながら電気抵抗を測定し、圧力によるTcの変化を調べた。

その結果、22万気圧ではTcが20℃以上上昇した。異なるキャリア量によるTcの変化では、キャリア量の少ない組成を持つ試料の方が、高圧力下でより高いTcを示すことを見出した。

これは「よりキャリアが少ない物質は、Tcにおいて、より高い圧力効果を受ける」ということを意味しており、この知見に基づき、高圧力によって収縮された結晶と同じ状態を小さい元素への置き換えや薄膜化などによって実現すれば、大気圧下でより高いTcを持つ超電導体の開発につながる可能性があるとしている。