(国)産業技術総合研究所は8月3日、(公財)高輝度光科学研究センターとの共同研究で、太陽電池の発電層となる結晶がどのように作られるかを、大型放射光施設「SPring-8」のX線回析で写真撮影し、「異常拡散」や結晶の流動的な配向変化などの特異な現象を観察したと発表した。発電層形成の解明で、これまで難しかった再現性の向上が期待される。

■2020年までに高効率、低コストの太陽電池実用化へ

この太陽電池は「有機鉛ペロブスカイト」型で、高効率、低コストとして将来が有望視されている。2013年に15%超の変換効率を達成後、急速に効率がアップ、現在では20%を超える効率が報告されている。ところが高効率のものを再現性よく作るのが難しいなど作製プロセスに課題が多い。

この再現性向上には、製造時の発電層形成のメカニズムを明らかにすることが重要だが、これまでは十分なリアルタイムの観察が行われていなかった。

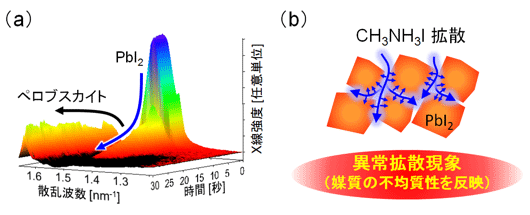

そこで研究チームは、強力なX線源である放射光「SPring-8」のビームライン上にヨウ化鉛(PbI2)の薄膜を置き、有機物質のヨウ化メチルアミン(CH3NH3I)を滴下して、ペロブスカイト結晶ができる過程をX線回折法で観察し、毎秒10コマの連続写真を撮って観察、メカニズム解明に取り組んだ。

その結果、薄膜の中に有機物質が拡散浸透するにあたって、通常の拡散現象とは異なる「異常拡散」によって反応が進行。最初は特定の2方向の向きに結晶が作られるが、間もなく通常と違うランダムな向きに移行する「結晶の流動的な配向変化」など特異な現象が起きていた。異常拡散はヨウ化鉛の媒質が不均質なため、結晶のすき間に樹状に枝分かれしながら拡散していた。これが再現性を悪くしている原因と特定した。研究チームは、異常拡散の制御法を開発し、2020年までに有機鉛ペロブスカイト太陽電池の実用化を目指すという。

(a)は、 X線回折強度の時間変化、(b)は、PbI2(ヨウ化鉛)媒質中をCH3NH3I(ヨウ化メチルアミン)が拡散する過程の模式図。媒質の不均質性を反映した異常拡散現象が生じていると考えられる(提供:(国)産業技術総合研究所)