(国)農業環境技術研究所は8月7日、日本列島、南西諸島、小笠原諸島、北米大陸、ハワイ諸島の5地域の外来昆虫リストを比較して日本の外来昆虫相の特徴を明らかにしたと発表した。同研究所は、これまで国内すべての外来昆虫をリストアップする作業を続けてきた。しかし、日本以外の他地域の外来昆虫リストと比較して検討する研究は、これまで行われていなかった。今回の国際比較は、国内未侵入害虫の潜在的リスクを評価する基礎データとして活用が期待できるという。

■未侵入害虫の潜在的リスクを評価するデータに

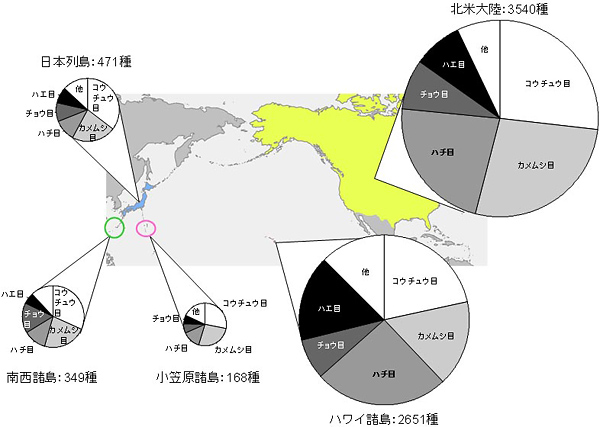

発表によると、5地域で外来昆虫の種類が最も多いのは北米大陸で、メキシコはデータ不足で除外しているが3,540種を数え、これにハワイ諸島の2,651種、日本列島の471種、南西諸島の349種、小笠原諸島の168種が続いている。

また、外来昆虫の侵入のしやすさを示す在来昆虫種に対する外来昆虫種の比率は、一度も大陸と陸続きになったことがない海洋島で構成されているハワイ諸島(0.50)や、小笠原諸島(0.15)が特に高く、「海洋島は外来昆虫の侵入・定着を招きやすい」としている。大陸の縁に位置している南西諸島(0.046)や日本列島(0.019)、北米大陸(0.044)はその比率が低いことが明らかになった。

昆虫の中でも、人間の生活・衛生環境に害を与えるゴキブリ目やノミ目などの「衛生害虫」、ビニールハウスなどの栽培施設で発生するアザミウマ目、カメムシ目などの「施設害虫」が外来昆虫になりやすい傾向にあることが分かった。「古くは大航海時代から、人間の活動範囲の拡大に伴い、荷物などに紛れて、または人間や動物に付着して移動した結果、全世界的に分布するようになったと考えられる」と分析している。

同研究所は、今後さらにニュージーランド、欧州各国の研究者らと協力して、世界的な外来昆虫の分布を調べ、分布が世界的に拡大している害虫の特性を明らかにしていく計画。これにより、各国が別々に行ってきた害虫の共通評価ができるようになり、それぞれの国が未侵入害虫のリスク評価を行う際の基礎データとしての活用ができるようになるという。

5地域(日本列島、南西諸島、小笠原諸島、北米大陸、ハワイ諸島)における外来昆虫の種数と目レベルの分類群構成(提供:(国)農業環境技術研究所)