筑波大学とスイス連邦工科大学の研究グループは2月3日、2011年3月の東北地方太平洋沖地震後の応力回復が、これまで考えられていたよりもかなり急速に進んで、現在、既に地震前の応力状態に近くなっていることを突き止めたと発表した。これは、今後いつ再び大地震が発生してもおかしくない状態にあることを示しているという。また、日本海溝沿いでの地震発生域の予測は困難で規模にも不規則性があるとしている。

■大小地震の発生数比示す「b値」の調査で判明

巨大地震については、従来、発生領域が決まっていて、プレート運動によって長い時間をかけて断層に歪みが蓄積し、これが瞬間的に解放されて地震が発生するという説明がされ、発生確率が計算されていた。

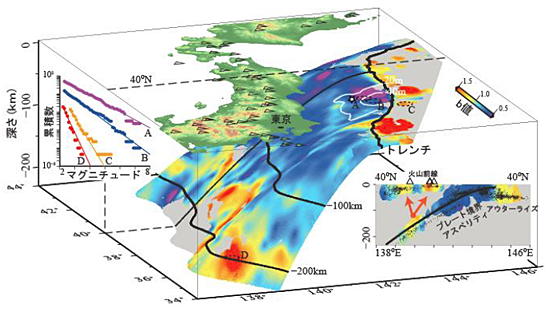

研究グループは、今回、東北沖の日本海溝に沈み込む太平洋プレート上で発生した地震活動観測データをもとに、「b値」と呼ばれる指標の空間的、時間的分布を調べた。値は、大きな地震と小さな地震の発生数の比を表すパラメーターで、b値が1より小さいと中~大地震が多く発生しており、1より大きいと小地震が標準よりも多く発生していることを示す。

調査の結果、b値はプレート運動に伴う地震発生場と巨大地震前後の応力状態を反映していることが分かった。東北地方太平洋沖地震の震源域では、地震前のb値は低かったが、地震直後に急上昇(小地震の割合が増加)があり、地震時大きな応力解放がなされたことを示している。そして、地震直後に高いb値を示していた領域が、その後2-3年程度で元の低いb値に戻ったことなどを突き止めた。これは、これまで考えられているよりもはるかに短期間で巨大地震後の応力回復が進んだことを示しており、再び巨大地震を起こすポテンシャルを既に有していると考えられるという。

また、日本海溝沿いのb値の空間分布に顕著な不均質が認められないことなども分かった。このことは、今後発生する巨大地震の破壊域を予測することは困難であり、発生する地震の大きさにも不規則性があることを示しているという。

研究グループは今回のb値の解析研究から、海溝型地震は規則的に繰り返されるのではなく、マグニチュードも発生間隔も不規則であるとしている。

図は、 b値の三次元空間分布。 b値の計算には2003年12月から2011年東北沖地震発生時までのデータを用いた。星印は2011年東北沖地震の震源、白い等高線は地震時のずれの分布。左上の挿入図は、地図上のエリアA、B、C、Dでの地震のマグニチュード・頻度の分布を示す。回帰直線の傾きはb値を示す(b値が大きいほど傾きが急)。右下の挿入図は北緯40度での断面図(提供:筑波大学)