(独)産業技術総合研究所は8月28日、地球温暖化の原因とされる温室効果ガスの二酸化炭素(CO2)を有用な化学原料の一酸化炭素に変換する触媒を開発したと発表した。安価な金属「ニッケル」を材料とした触媒で、二酸化炭素の変換コストを大幅に低減できると期待している。環境への影響の少ない循環型化学工業を作り上げていくのに役立つ。

■さらに触媒性能向上図る

開発したのは、ニッケルを中心にリンや窒素、塩素などが結合したニッケル錯体と呼ばれる物質。有機溶媒のエチレングリコールにこの物質を溶かし、二酸化炭素と水素と一緒に160℃の圧力容器内に閉じ込めた。この状態で5時間反応させたところ、ニッケル錯体1分子に対して22.1倍の量の一酸化炭素が生成した。

ニッケル錯体で同様な反応を進める試みはこれまでもあったが、従来は生成物としてギ酸とその誘導体しか得られなかった。今回はニッケルの周囲に結合させる物質を工夫することで、一酸化炭素を効率よく作れるようになった。

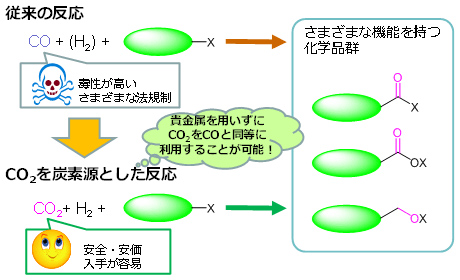

新触媒で生成される一酸化炭素は毒性を持つ物質だが、他の物質と化学反応を起こしやすく、メタノールをはじめとするアルコール類や、香料、塗料、接着剤などを作るのに必要なエステル化合物の原料として大量に使われている。

このため一酸化炭素を用いた化学合成プロセスを、温室効果ガスとして処分に困っている二酸化炭素で代替する技術の開発が進んでいる。しかし、二酸化炭素に水素を反応させて一酸化炭素を作るにはルテニウムなどの貴金属を利用した触媒が不可欠で、コストが高いことが実用化の壁になっていた。

これに対しニッケルは、ルテニウムに比べてグラム単価が100分の1以下で、触媒コストの大幅な低減が期待できるという。

産総研は今後、新触媒の反応メカニズムを詳しく分析し、触媒性能の向上を図るとともに、新たな触媒機能の実現を目指す。

今回開発した触媒による反応の応用例(提供:産業技術総合研究所)