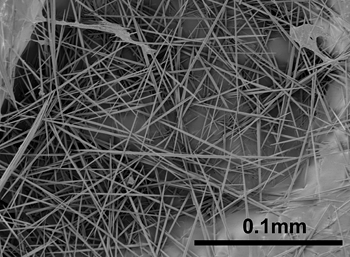

キウイフルーツ果実から精製したシュウ酸カルシウム針状結晶の電子顕微鏡写真(提供:農業生物資源研究所)

(独)農業生物資源研究所は5月19日、害虫に強いことで知られるキウイフルーツやパイナップルが自らの体内に備えている害虫の攻撃を防ぐ仕組みを解明したと発表した。植物体内に含まれるシュウ酸カルシウム針状結晶とタンパク質分解酵素の相乗効果で、強い殺虫作用を発揮していることがわかった。害虫に強い新品種作りや新しい農薬の開発につながると期待している。

■新品種開発や農薬作りで期待

シュウ酸カルシウム針状結晶とタンパク質分解酵素の一種「システインプロテアーゼ」は、いずれも害虫の食害から植物を守る働きがあると考えられている。特に強い耐虫性を示すキウイなどにはその両方が含まれているため、両者の共存によって耐虫性が増しているのではないかと推測されていた。

そこで同研究所は、まずキウイから精製した純粋なシュウ酸カルシウム針状結晶やプロテアーゼを餌となる葉に塗って蛾の幼虫に食べさせた。両者を別々に塗った葉を食べさせた場合は、いずれも何も塗らない葉を食べさせた場合に比べ、蛾の幼虫の成長が少し遅くなった。

ところが、両方を同時に塗った葉を食べさせた幼虫は、数時間から1日のうちに体が黒くなり、まったく成長しないまま死んでしまった。この結果から、両者が同時に作用することで、極めて強い殺虫効果を持つことがわかった。

一方、シュウ酸カルシウムには針状結晶のほか無定形(砂状)の結晶もあるため、その殺虫効果を調べたところ、無定形結晶ではプロテアーゼと一緒に幼虫に与えても成長阻害効果は弱かった。このことから、同研究所は「針状結晶が害虫の組織や細胞に穴をあけてプロテアーゼの体内や細胞内への侵入を容易にし、プロテアーゼの効果を増強している」とみている。

シュウ酸カルシウム針状結晶を含む栽培植物は、ブドウ、ヤマイモ、バナナ、ラン、アジサイなど非常に多い。今後、これらの植物でシステインプロテアーゼを多く作る新品種開発などを進めれば、害虫による被害の軽減に役立つと期待される。