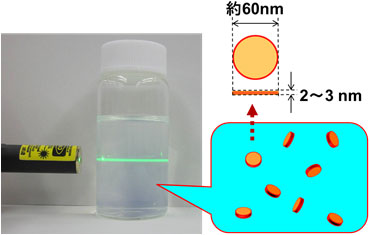

マイクロミキサーにより連続製造した板状の有機半導体材料ナノ粒子を含む分散液。レーザー光が、分散液中のナノ粒子により散乱され、光路が見える(提供:産業技術総合研究所)

(独)産業技術総合研究所は5月23日、コニカミノルタ(株)と共同で、厚さ数ナノ(ナノは10億分の1)メートルの板状の有機半導体材料のナノ粒子を連続的に製造する方法を開発したと発表した。有機薄膜デバイスの高性能化につながる成果という。

■5年内の実用化目指す

有機ELディスプレーや有機太陽電池などの有機薄膜デバイスは、複数種の有機半導体薄膜を積層した構成になっており、高性能化や低コスト化のためにできるだけ薄く成膜して積層する技術が求められている。

現在、こうした薄膜製造には真空蒸着法や溶液塗布法が用いられているが、コストが高く、大面積化が難しい、あるいは積層化が難しいなどといった課題を抱えている。

新技術は、マイクロミキサーと呼ばれる内径0.1~1mm程度の細い混合流路を使って、有機半導体材料の溶液と、有機半導体材料が溶けない液体とを急速に混合し、ナノメートルサイズの粒子を析出させるというもの。いわゆる再沈法の一種で、これにより有機半導体材料のナノ粒子を連続的に製造できる。

このナノ粒子を原子間力顕微鏡で観察したところ、直径が約60nm(ナノメートル、1nmは10億分の1m)に対し、厚さは2~3nmと非常に薄い板状であることが分かった。このように薄い板状の有機半導体材料ナノ粒子からなる薄膜を積層すれば、有機ELや有機太陽電池の薄膜構造の制御性や性能の向上が期待できるという。

今後は成膜に適した粒子サイズや分散液高濃度化の条件などを詰め、5年以内にも実用化させたいとしている。