高エネルギー加速器研究機構と(独)日本原子力研究開発機構、東北大学など9機関は4月25日、銅酸化物高温超電導体の電子の動きの全体像を解明したと発表した。銅酸化物超電導体には添加する微量物質の違いで2種類あるが、電荷が負の物質を添加した「電子ドープ型」で電子がより動きやすくなっていることを突き止めた。高い温度で超電導が現れる仕組みの解明に役立つという。

■電子がより動きやすい「電子ドープ型」

銅酸化物超電導体は、マイナス約120度まで冷やすと電気抵抗がゼロになる。今のところ最も高い温度で超電導が現れる物質として知られている。

研究グループは今回、X線や中性子線など3種類のビームを電子ドープ型の銅酸化物に照射、その散乱や吸収の違いなどを調べて超電導の担い手である電子の運動状態を分析した。電子の物質の中での状態は、特定の原子の周りで動かなくなる局在状態と、自由に動ききやすい遍歴的状態に大別されるが、その状態によって超電導現象は大きく影響を受けるためだ。

実験の結果、電子ドープ型では電子が遍歴的状態をとりやすくなっていた。また、電荷が正の物質を添加したもう一方の「ホールドープ型」についてはすでに報告されているが、その結果と比較したところ、電子ドープ型の方が電子は、より動きやすい状態にあることが分かった。

これまでも中性子線やX線を用いた研究は試みられてきたが、それぞれの実験で得られる結果には一長一短があった。今回は中性子線と、エネルギーの高い硬X線、低い軟X線の3種類を組み合わせて使うことで、初めて電子の運動状態の全体像がつかめたという。

研究グループは、大きく異なる電子とホールの動きを統一的に表現できる理論モデルの探索によって高温超伝導のメカニズムが解明できれば、より高い温度で超電導になる物質の開発や画期的な応用に道が拓けると期待している。

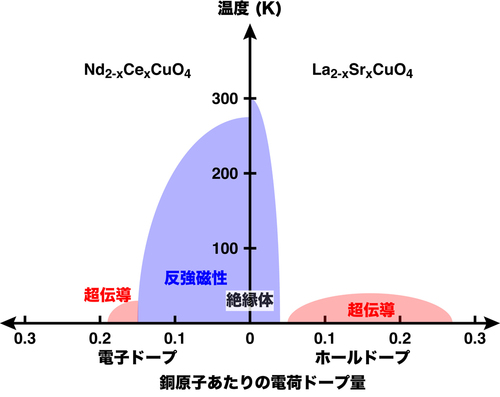

グラフは、銅酸化物超電導体における銅原子あたりの電荷ドープ量と温度の関係。銅酸化物超電導体では、ホールドープ、電子ドープどちらの場合でも超電導が出現する(提供:高エネルギー加速器研究機構)