筑波大学の林純一教授(生命・環境系)の研究グループは2月4日、細胞内のエネルギー代謝異常で筋力の低下などを起こす難病「ミトコンドリア病」の発症が防げることをマウスによる実験で確認したと発表した。この難病の多くは母から子へ遺伝するが、母親の未受精卵のうち遺伝子変異の少ない卵を選んで産めば子の発症が予防できるという。今後は適切な卵を選択するための遺伝子診断法の開発が必要になるとみている。

■求められる適切な卵選択の診断法

遺伝子DNA(デオキシリボ核酸)のほとんどは細胞内の核に染色体として畳み込まれているが、細胞内のエネルギー工場として知られる小器官「ミトコンドリア」の中にも、これとは別にミトコンドリアDNA(mtDNA)が収められている。ミトコンドリア病は、その突然変異によって発症する病気の総称で、脳卒中や知能障害、筋力低下などさまざまなものがある。

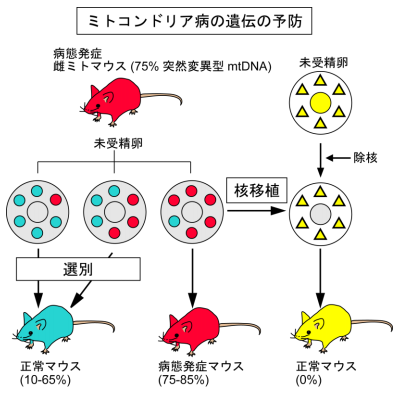

研究グループはまず、ミトコンドリア病の患者に多く見つかる、特定の遺伝子に突然変異が起きたmtDNAをマウスに導入、ミトコンドリア病のモデル動物として発症のメカニズムなどを調べた。その結果、細胞内に多数存在するミトコンドリアのうち突然変異型の割合が75%以上ある場合は呼吸活性や筋力が低下していることを確認、モデル動物として利用できることを確認した。

親から子へ病気が伝わるかを調べたところ、突然変異型は母マウスから子へ受け継がれ、病気も同じように伝わった。また、同じ母マウスから生まれた子や、同じ母マウスから採取した未受精卵でも突然変異型の割合が大きく異なっており、細胞内のmtDNAのうち突然変異型の割合が65%以下だった子マウスでは、まったく発症しなかった。

このことから、研究グループは「母親の未受精卵の中から、突然変異を起こしたmtDNA を含む割合が低い未受精卵を選択するだけで、生まれてくる子どもの発症が予防できる」と話している。

従来はミトコンドリア病を防ぐ方法として、健康な第三者から提供された未受精卵の核を除去し、そこに母親の卵の核を移植して突然変異型のない受精卵にする研究が進められている。ただ、mtDNAは第三者のもので、それがそのまま子へ伝わるという難しい問題があった。

突然変異型mtDNAの割合で発症に違いができる(提供:筑波大学)