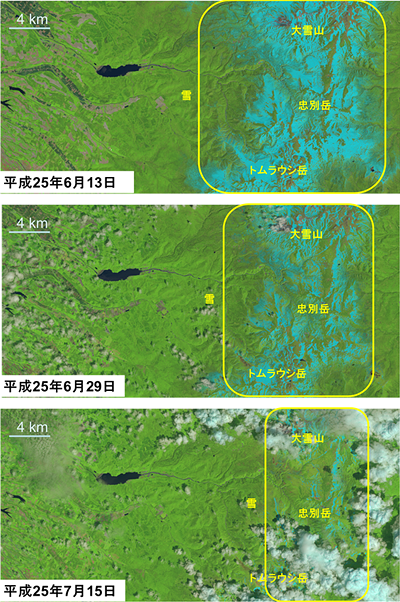

時系列画像を使った環境変化監視の例(提供:産業技術総合研究所)

(独)産業技術総合研究所(産総研)は11月22日、米国の地球観測衛星「ランドサット8号」が宇宙から写した日本全国の画像等の観測データを直接受信、約1時間半後には無料でウェブ上に一般公開するシステムを構築、同日から提供すると発表した。このシステムが提供する「ランドサット8号」画像の空間分解能は、これまで無料で自由に利用できていたものより高く、16日ごとに同一地点を繰り返し観測するため、防災・環境監視・農林水産などの分野での種々の利用が期待される。

■防災・環境・農林水産分野などで利用期待

「ランドサット8号」は今年2月に打ち上げられ、米国地質調査所(USGS)が運用している地球観測衛星で、衛星からの観測で11種のデータが提供され、その空間分解能は可視光線・近赤外線領域で15~30m、熱赤外線領域で100m。無料で利用できる衛星からの地球観測データはこれまでにもあった。しかし、空間分解能が250m以上あり、空間分解能30m級のものは有料で、データ入手から公開まで数日かかっていた。

そこで産総研は、地質調査情報センターで「ランドサット8号」の地球観測データを直接受信してウェブ上に素早く公開するため、膨大なデータ蓄積やその取り出し、他のデータとの統合処理を自動化・最適化したシステムを実現した。このシステムでの情報受信には東海大学宇宙情報センター(熊本県上益城郡)の5mパラボラアンテナを用い、データは10分以内に高速回線で産総研に送信して画像処理などし、受信開始から1時間半ほどでユーザーが画像閲覧、ダウンロード可能になる。

ユーザーは、観測日時や画像にかかっている雲量を指定するなどの条件を着けて画像を検索する。観測データは南北170km、東西185kmの「シーン」と呼ぶ画像単位ごとに分けられており、検索はこの「シ-ン」ごとに行う。日本列島全体では86シーンあるが、日本上空を毎日通過している「ランドサット8号」では毎日ほぼ7シーンずつ観測、日本全体を16日周期で巡回している。今回の「ランドサット8号」データの即時公開・無料提供は、同衛星を運用するUSGSとの国際協力協定に基づき実現した。