(独)産業技術総合研究所は2月2日、光IC(光集積回路)と光ファイバー間の光ビームの受け渡しを低損失で行える高効率な光結合技術を日本電気(株)の協力を得て開発したと発表した。光ファイバー通信網に超低消費電力の光ICを導入する次世代の情報通信技術の基礎となる成果で、通信網の高度化と低コスト化への貢献が期待できるとしている。

情報通信量の急速な増大に伴って光信号を制御する装置(ノード装置)の数が増え、近い将来消費電力の増加などの問題が懸念されている。その解決策としてノード装置を超低消費電力の光ICに置き換える案が浮上し、研究が活発化しているが、実現には光ファイバーと光IC を高効率かつ組み立て容易に、直接結合できる光変換器が必要とされている。

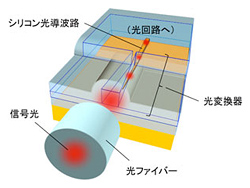

産総研の研究グループは、日本電気のチームと協力し、シリコンチップ上にシリコンの光回路を集積化する、いわゆる「シリコンフォトニクス技術」を用いて光ICの光導波路と光ファイバーとを突き合わせるだけで光結合できる光変換器を開発した。

光変換器は、光ビームの直径(ビーム径)を拡大・縮小する役目をする部品。光ICの光導波路を通る光ビームの断面の大きさは、縦横1μm(マイクロメートル、1μmは100万分の1m)程度以下だが、通信用の標準的な光ファイバーを通る光ビームの直径は10μmで、ビーム径の違いは10~100倍ある。突き合わせるだけで両者を低損失に光結合するには、[1]この倍率でビーム径を拡大・縮小できる光変換器を光IC側に搭載する、[2]光導波路側の結合端面の屈折率を光ファイバーと同程度に変換し、屈折率の差による結合界面での光ビームの反射を抑制する―ことが重要で、今回これらの条件を満たす光変換器を考案し、標準的な光ファイバーと光ICとの直接光結合を可能にした。

結合界面での反射は、十分小さく、一端面あたり1デシベル以下の光損失で結合できるという。

光変換器を等間隔に多数並べた光変換器アレイを光ICに搭載し、市販の標準的な光ファイバーアレイを結合して光入出力を多チャンネル化できる見通しも得ており、今回の成果を将来的には多チャンネル光ICの標準的な光結合技術として普及させたいとしている。 詳しくはこちら |  |

| シリコン光導波路と光ファイバーとの間で光信号を拡大・縮小する光変換器の構造(提供:産業技術総合研究所) |

|