|

筑波大学は2月27日、同大学下田臨海実験センター(静岡・下田市)の中野裕昭助教らの研究グループがスウェーデン、英国、デンマークの研究者と共同で「珍渦虫」(ちんうずむし)の発生過程を世界で初めて観察することに成功したと発表した。

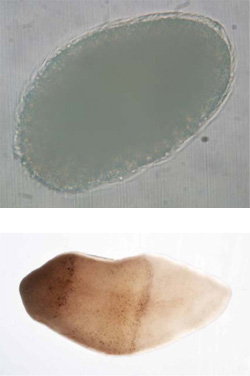

珍渦虫は、頭や手足など多くの動物に見られる器官を持たない、体長が1~3cm程度の海底に生息する希少動物。その単純な構造は、多くの動物の共通祖先の特徴を残している可能性があり、人間も含めた動物の進化過程の解明につながるのではと期待されている。

しかし、採集できるのが世界でもスウェーデンの西海岸だけということもあって、発見されて130年以上たつにもかかわらず、卵からどのように成長していくのかこれまで謎のままだった。

中野助教らの研究グループは、真冬にスウェーデンで成体(生殖が可能な生物体)の珍渦虫を採集。実験室内の容器で飼育していたところ、9個の幼生(子供)が得られ、その幼生がわずか5日程で成体とほぼ同じ構造を持つようになることを確認した。

珍渦虫の幼生は、これまで見つかっておらず、今回が世界初の確認になる。幼生の大きさは、約0.23mm。体中に生えた繊毛を使って水中を泳ぎ回るという。また、幼生は、消化管などのない極めて単純な構造をしており、エサを食べないことも分かった。

筑波大は、さらに珍渦虫の進化過程の総合的な解明を進め、「動物全体の共通祖先や人間を含む様々な動物の進化過程の解明を目指す」といっている。

この研究成果は、英国のネイチャー出版グループが発行しているオンライン専門誌「Nature Communications」の2月26日号に掲載された。

詳しくはこちら

|

|

| 上が珍渦虫の幼虫。左側が前方。下が成体で左側が前方となる。茶褐色の体表に黒い色素が点在し、大きさは約1cm(提供:筑波大学) |

|