東北大学原子分子材料科学高等研究機構と(国)物質・材料研究機構は8月24日、原子1個の厚みの二酸化チタンシートの作製に世界で初めて成功したと発表した。金属酸化物の原子シートは、電気、磁気、光学的に特異な性質があると予想されていたが、作製が難しくこれまで実現していなかった。2010年にノーベル物理学賞を受賞した炭素原子シートのグラフェンを超える新たな電子材料として、超電導や新触媒、太陽電池などの魅力的な材料開発につながるものと期待が集まっている。

■半導体的な性質も明らかに

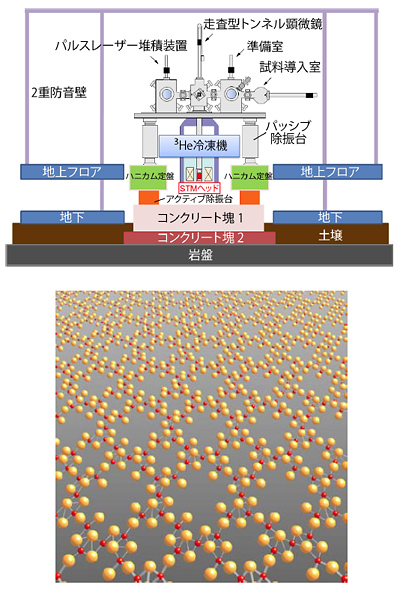

共同研究グループは、原子一つ一つが見える走査型トンネル顕微鏡(STM)と薄膜作製のパルスレーザー堆積法を組み合わせた複合装置を独自に開発。チタン酸ストロンチウムの基盤上にアルミ酸ランタンを堆積させた。その結果、アルミ酸ランタン薄膜上に原子1個の厚みの二酸化チタンの層が自発的に形成されることを発見。分光測定で穴が周期的に配列していることから「二酸化チタン原子シート」であることを確認した。

ランタン、アルミニウム、酸素、チタンが混在した物質がまず表面にでき、その後、アルミ酸ランタンとして結晶化する際にチタンが最表面に移動するという金属酸化物の成長過程も解明した。

さらに、この原子シートは、半導体的な性質を持つことが明らかになった。ドーピングによって電気伝導性や磁性などの物性が制御可能となることが期待できるという。今後、広範な応用が期待される画期的な「原子シート材料科学」という大きな学問領域に発展するとみられている。

上は、走査型トンネル顕微鏡とパルスレーザー堆積装置が連結したシステム全体の構成図。下は、ナノ構造制御された二酸化チタン原子シート(赤:チタン、オレンジ:酸素)。格子状の模様が周期的に形成されている(提供:物質・材料研究機構)