(独)国立科学博物館は5月21日、同館の名誉研究員・松浦啓一氏が昨年新種として発表した奄美大島のフグが米国ニューヨーク州立大学国際生物種探査研究所の「世界の新種トップ10(2015年)」に選ばれたと発表した。

世界では、毎年約1万8000種に達する生物の新種が報告されている。「世界の新種トップ10」は、国際生物種探査研究所が組織する生物多様性研究や、分類学研究のトップレベルの研究者10数人からなる選考委員会が、全世界から報告される新種の中から特筆すべき10種を選んで発表している。

2008年の「世界の新種トップ10(2008年)」以来毎年実施されているが、日本から報告された新種がそれに選ばれたのは初めて。

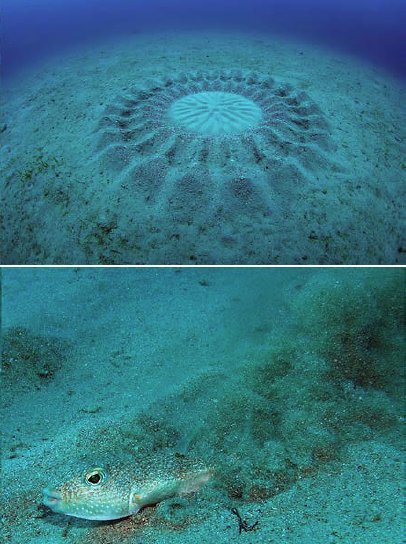

今回選ばれたフグの名称は、「アマミホシゾラフグ」。奄美大島(鹿児島)の南岸とその対岸の加計呂麻島(同)、奄美大島北部の海に生息し、水深25mの海底の砂地にオス(全長12cm)が「ミステリーサークル」と呼ばれる直径が2mもある円形状の産卵巣を作るという非常に不思議な習性を持つ。

科学博物館は、「このように、巨大で複雑な構造をもつ産卵巣を作る魚類は(これまで)知られていませんでした」とコメントしている。

上は、アマミホシゾラフグのオスが海底の砂地に作った「ミステリーサークル」と呼ばれる直径が2mもある円形の産卵巣、下は、胸びれで砂を掘るオス(提供:(独)国立科学博物館)