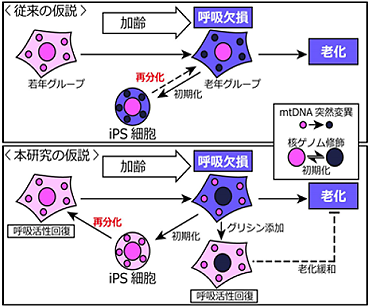

従来の仮設と今回の研究が提案する新しい老後仮説の模式図(提供:筑波大学)

筑波大学は5月22日、老化に伴って発症し脳卒中や知能障害、筋力低下などを起こすミトコンドリア病の原因について新仮説を発表した。細胞内で生命活動の元となるエネルギー作りに関わる遺伝情報に突然変異が蓄積して発症するという従来の説を覆した。新仮説によれば、細胞の初期化による若返りやアミノ酸摂取による老化防止が実現できる可能性があるという。京都大学、理化学研究所、東京大学ほかとの共同研究による成果。

■細胞の初期化や「グリシン」投与で老化防止の可能性も

ミトコンドリア病は、細胞内にあってエネルギー代謝に関わる小器官「ミトコンドリア」に異常が起きるために発症する。親から子に伝わる遺伝性のものと老化によるものが知られている。筑波大生命環境系の林純一特命教授らは、このうち老化による発症の原因解明に取り組んだ。

実験では、若年グループ(胎児~12歳)と老年グループ(80~97歳)の皮膚や筋肉などを構成する繊維芽細胞を使って細胞内のミトコンドリアの働きと、その遺伝情報を担う「ミトコンドリアDNA(mtDNA)」の状態を詳しく分析した。ミトコンドリアの働きは、細胞内でどのくらい活発にエネルギーを作れるかを示す呼吸活性を指標とした。

その結果、老年グループのミトコンドリアでは呼吸活性が明らかに低下していたが、mtDNAへの突然変異の蓄積率は若年グループと比べてほとんど差がなかった。さらに、呼吸活性が低下した老年グループの繊維芽細胞を、再生医療などで注目されるiPS細胞にいったん初期化した後に再び繊維芽細胞に戻してやると、低下していた呼吸活性が回復した。これらの結果から研究グループは、ミトコンドリア病の原因が突然変異の蓄積によるものとする従来の定説は否定されたとしている。

一方、老化に伴ってミトコンドリアの呼吸活性が低下するのは、mtDNAの一部に化学的な変化が起きる「ゲノム修飾」の結果とみている。突然変異が遺伝情報そのものに不可逆的な変化を起こすのに対し、新仮説では化学的に元の状態に戻せる遺伝子の可逆的な変化とし、その遺伝子の一つがアミノ酸の一種「グリシン」の代謝に関係していることも突き止めた。研究グループは、グリシンを投与することで細胞の呼吸活性を回復させることにも成功しており、将来的に細胞の若返りや老化防止にも道が拓けると期待している。