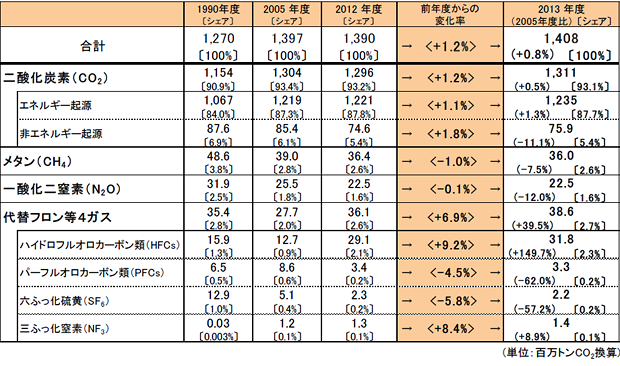

国立研究開発法人国立環境研究所と環境省は4月14日、2013年度の日本の温室効果ガスの総排出量の確定値を、二酸化炭素(CO2)換算で14億800万tと発表した。過去最高だった2007年度(14億1200万t)に次ぐ2番目の多さになった。昨年12月に発表した速報値では13億9500万tで過去最大としていたが、最新の統計を基に1990年以降の数値を計算し直したところ2番目になった。

■CO2は商業・サービス・事業所部門が10%近い増加

2014年度の総排出量は、前年度(13億9000万t)と比べて1.2%増加した。乗用車の低燃費化や家庭の省エネの取り組みが進み、わずかに減少したものの、火力発電所の石炭消費量の増加や、商業・サービス・事業部門による電力や石油製品の消費量が増加したのが原因だった。

2005年度の総排出量(13億9700万t)と比べると0.8%の増加。フロンなどオゾン層破壊物質からの代替化によって、ハイドロフルオロカーボン(HFCs)の排出量が増加したことなどが影響している。また、1990年度比では、10.8%(1億3800万t)の増加となった。京都議定書に基づく吸収源活動による吸収量は、森林吸収源対策の5200万tや都市緑化など合わせて6100万tだった。

CO2排出量の部門別では、全体の33%を占める産業部門が4億2900万tで前年度比0.7%減、運輸部門が2億2500万tで同0.7%減。一方、21%を占める商業・サービス・事業所などの業務その他部門が2億7900万tと同9.9%の増加となった。

1990年からの23年間のCO2排出量を部門別にをみると、工場などの「産業部門」や自動車などの「運輸部門」は緩やかながらも減少をみせたものの、商業・サービス・事業所などの「業務その他部門」が16.7%と急増している。

関連記事(こちら)

各温室効果ガスの排出量(2005年度および前年度との比較)(提供:国立研究開発法人国立環境研究所)