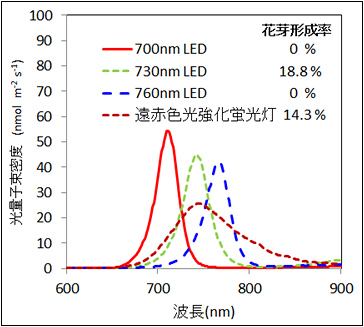

光照射処理に使用した光源の光波長と、照射4カ月後の茎頂花芽形成率(提供:国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構)

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の果樹研究所は4月15日、ニホンナシ(幸水や豊水などの和梨)に遠赤色光を夜間照射すると花芽形成が促進されることを見出したと発表した。花芽形成が不良になる猛暑の年でも花芽の減少を抑えることができたという。実用化にはコスト低減が大きな課題としている。

■花芽の形成抑える遺伝子の発現を低下

温暖化などで夏から秋にかけ高温になると、枝が遅くまで伸び続けるため花芽形成開始期が遅れ、冬の休眠までに花芽が完成せず、十分な花芽を確保できなくなる場合がある。果実の安定的な収穫には、温暖化の下で花芽の安定確保策の樹立が必要とされている。

農研機構の研究チームはニホンナシの花芽形成を阻害する温度(高温)の影響を、光を用いて打ち消すことができないかと考え、調査、実験に取り組んでいた。

実験ではまず、ガラス室内で日照時間を1日8時間に制限して栽培したナシの木に、4月上旬~8月上旬の夜間相当期に赤色光と、赤色光よりも波長の長い遠赤色光を連続照射した。赤色光の照射では変化は認められなかったが、遠赤色光を照射した木は枝伸長停止期、花芽形成期ともに早まった。

ピーク波長の異なる遠赤色光で効果の違いを調べたところ、効果の高い波長は730nmで、これは植物の光受容体であるフイトクロムの吸収波長と同じだった。

光照射期間の茎頂における遺伝子発現を解析したところ、花芽形成を抑制する2種類の遺伝子の発現が遠赤色光の照射によって低下することが認められた。それによって花芽の分化と発達の両プロセスが進行し、花芽形成が促進することが判明した。

圃場栽培の「幸水」で開花前(4月)から落葉期(10月)までの夜間に遠赤色光を照射したところ、猛暑で花芽形成数が少ない年(2010年、2013年)でもほぼ例年並みの花芽数が得られた。花芽数が例年並みの年(2011年、2012年)に花芽がさらに増えるという現象は認められなかった。

ニホンナシの花芽形成への光の関与が明らかになったのはこれが初めてで、これまでは温度によって制御されていると考えられていた。

ピーク波長730nmの遠赤色光を発するLED光源は現在のところ出力が弱く、一定の光量照射を栽培現場で実現するのはコスト的に難しい。実用化には果樹の光に対する反応を詳しく研究するとともに、照射時間の絞り込みや照射強度の低減などの検討、安価で高性能なLED光源の開発などが求められるとしている。