(独)海洋研究開発機構、米ロードアイランド大学、筑波大学、東京大学、広島大学、静岡県立大学などの共同研究チームは3月17日、外洋の海洋底堆積物中に、代謝活性が極めて低い好気性の微生物が生息する「超低栄養生命圏」が存在することを発見したと発表した。海底下の深部にまで生命圏が広がっていることを示す発見で、海洋・地球科学に新たな展開が期待されるという。

■白亜紀からの堆積物の間隙水中に酸素溶存

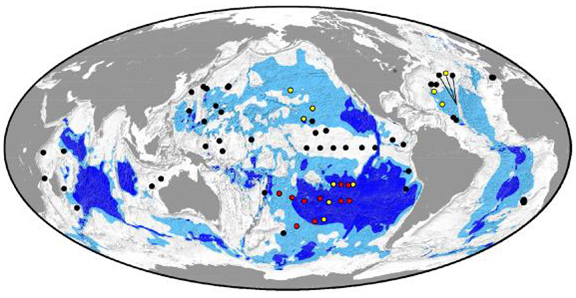

この研究は「統合国際深海掘削計画」と名付けられた多国間協力プロジェクトとして実施された。研究チームは米科学掘削船「ジョイデス・レゾリューション号」を用いて、ニュージーランドの東方から南アメリカ大陸の西方に広がる海域の海底7地点を掘削し、水深3700~5700m、海底表面からの深さ最大131mの堆積物からコア試料(柱状サンプル)を採取した。

掘削したこの海域は、海流が円を描くように流れている南太平洋環流域と呼ばれる外洋海域で、有機物を多く含む大陸近くの堆積物とは違って、南太平洋環流域の海底堆積物は有機物をほとんど含んでおらず、そこに生命が存在するかどうかを含め、生命圏の実態や地球化学的特徴の大部分は未解明だった。

コア試料を分析した結果、すべての掘削サイトにおいて、約1億2000万年前(白亜紀)から形成された堆積物の間隙水中に、酸素の溶存を認めた。

また、微生物の栄養源となる有機物の濃度は極めて少量であるにもかかわらず、堆積物1㎤あたり約103~104細胞程度の微生物が生息し、微生物1細胞あたりが1年間に呼吸する酸素量は10⁻17 ~10⁻14 mol(モル)程度と、極めて微量であると試算された。

これは、南太平洋環流域のような冷たい深海底の堆積物に、必要最小限のエネルギーを消費しながら存続する生命の存在を示す証拠であり、広大な深海底堆積物環境に地球上で最も代謝活性の低い「超低栄養生命圏」が存在することを示す発見という。