(独)物質・材料研究機構は3月18日、安価で高効率な次世代型として期待されるペロブスカイト太陽電池の新しい製造法を開発したと発表した。有機薄膜太陽電池の作製手法を応用して電池構造を単純化、これまで難しかった特性の安定性と再現性を実現した。今後、半導体に含まれる不純物の影響を明らかにしてより高効率化を進めるなど、実用化研究に取り組む。

■有機薄膜太陽電池の製造法応用

ペロブスカイトは3種類の元素が作る結晶構造の一つで、今回用いたのはハロゲン化鉛系ペロブスカイト。この材料は塗布するだけで太陽電池が作れるが、塗布・乾燥工程で水分や酸素など周辺の雰囲気に大きく影響される。このため再現性や安定性が悪く、半導体特性も明らかになっていなかった。

同機構は、同様の塗布・乾燥工程を経るものの厳格に雰囲気制御した容器の中で作られる有機薄膜太陽電池の製造法に注目、ペロブスカイト太陽電池に応用して水分や酸素の影響を除いた。さらに作製の容易さから多孔質構造のペロブスカイト薄膜で半導体を作ってきた従来の方法を改め、膜構造を単純化して太陽電池を試作した。

その結果、一定の特性を示すペロブスカイト太陽電池が再現性よく得られるようになった。また、電流と電圧の変化のさせ方によって発電特性が変わってしまうという「ヒステリシス現象」も見られないことが確認でき、安定性の点でも問題がなくなった。

ペロブスカイト太陽電池の研究は2009年に始まり、3年前には光電変換効率10%を超えてから世界的に次世代太陽電池として注目されるようになった。特に、材料を塗布するという低コストで済む低温プロセスで太陽電池が実現でき、得られる電圧も1V(ボルト)程度と他の太陽電池に比べて高い。

そのため、安価で高い光電変換効率を持つ次世代太陽電池として期待されている。ただ、同じ作製条件にしても効率が1%程度から10%まで異なる性能のものができるなど、再現性や安定性が悪いことが実用化への大きな障害となっていた。

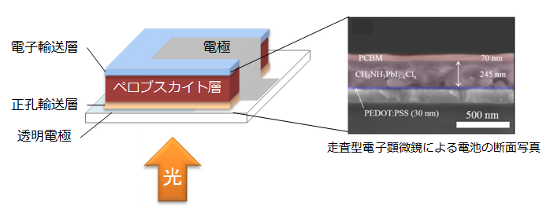

ペロブスカイト太陽電池の模式図(左)と走査型電子顕微鏡による電池の断面写真(右)。光は電池の透明電極側から照射され、ペロブスカイト層で光を吸収し、光励起によって電子と正孔の電荷が発生。ペロブスカイト層中の電子は電子輸送層へ輸送され、電極から取り出される。正孔は正孔輸送層へ輸送され、透明電極から取り出されることで電力を得る(提供:(独)物質・材料研究機構)