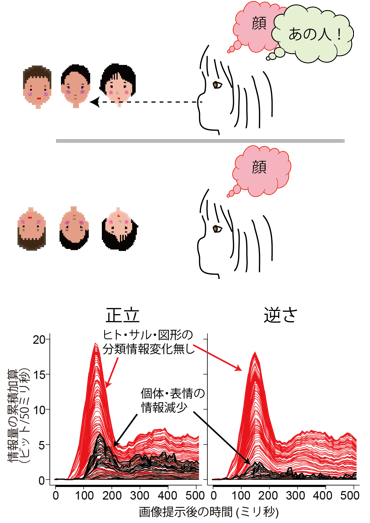

正立と倒立の顔に対して脳が処理する情報では、正立は顔と個体情報を、倒立では顔情報だけを処理(上)。顔画像提示後に側頭葉単一神経細胞が処理する情報量の時間経過(下)(提供:産業技術総合研究所)

(独)産業技術総合研究所、筑波大学、京都大学の研究グループは10月10日、顔かどうかの認識とそれが誰のどんな表情なのかを認識する仕組みが異なることを突き止めたと発表した。顔を上下逆さまにすると表情を見分けにくくなる錯視現象を脳の神経活動レベルで確認して明らかにした。認知症などでよく知っているはずの人の顔がわからなくなる症状の解明などに役立つという。

■認知機能の低下解明に期待

顔を上下逆にすると表情や誰の顔なのかなどの細かい違いは見分けにくくなる。目や口だけを上下逆転させた顔画像を見せてもそのことに気が付かない。「サッチャー錯視」としてよく知られた現象だ。

研究グループは、ヒトとサルの顔画像、単純な図形をサルに見せたときに、脳の視覚中枢である側頭葉視覚連合野の特定の神経細胞がどのように活動するかを測定した。ヒトとサルの顔画像では、目の部分だけを上下逆さにしたサッチャー錯視画像も見せた。

実験の結果、サルは見せられた画像がヒトかサルか図形かについてはいち早く識別し、その後に遅れて誰の顔かという個体識別や表情の読み取りをしていることが神経の活動の大きさからわかった。

ヒトやサルの顔のサッチャー錯視画像を見せた実験では、画像の上下が正しい正立画像でも上下を逆にした倒立画像でも、ヒトかサルかを識別する神経の活動量に変化はほとんどなかった。一方、個体識別や表情を読み取る神経の活動は、正立画像を見せた場合に比べ倒立画像を見せた場合に減少していた。

これらの結果から、ヒトかサルか図形かを識別する情報と個体や表情を識別する情報は異なる仕組みで処理されていると研究グループは推測。さらに詳しく解析したところ、ヒトかサルかなど大まかな分類に貢献する神経細胞と、逆さ顔の影響を受ける表情の識別などに関わる神経細胞が異なることを確認した。

研究グループは「サッチャー錯視の効果が神経活動として確認できた」として、今後は記憶された顔といま見ている顔を照合する仕組みを調べる。