(独)産業技術総合研究所は7月1日、南京虫とも呼ばれる衛生害虫「トコジラミ」を宿主にする細菌「ボルバキア」のゲノム(全遺伝情報)を解読、細菌のビタミンB7合成遺伝子がトコジラミの生存を支えていることを突き止めたと発表した。世界的に問題になっているトコジラミの防除技術などの開発につながる成果だ。

■「遺伝子水平転移」の可能性高い

トコジラミの成虫は体長数mm。重い感染症を媒介するとの報告はないが、殺虫剤抵抗性のものも増え不快な衛生害虫として問題になっている。

実験では、ボルバキアが塊状になっているトコジラミの体内組織を抽出してDNA試料を作成、約125万個の塩基対が並んだ全ゲノム配列を解読した。その配列をすでに解読済みのキイロショウジョウバエなど3種の昆虫のボルバキアの配列と比較したところ、全体的によく似ていた、ただ、ビタミンB7の合成にかかわる6つの遺伝子はトコジラミのボルバキアにしか存在しなかったという。

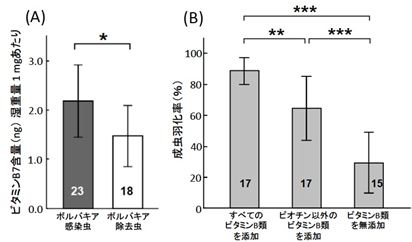

ビタミンB7合成遺伝子がトコジラミにとってどのような意味があるかを調べるため、抗生物質でボルバキアの感染を防いだところ、羽化率が著しく低くなった。しかし、餌にあらかじめビタミンB7を加えておくと、その羽化率は90%以上に回復した。このことから、ボルバキアがトコジラミの成長や生存を支えるのに欠かせない、ビタミンB7を供給する重要な役割を果たしていることがわかった。

一方、ボルバキアのビタミンB7合成遺伝子は、昆虫を宿主とする細菌「カルディニウム」やブタに腸炎を起こす病原細菌「ローソニア」など、系統的に近縁とはいえない多様な細菌のビタミンB7合成遺伝子と特徴がよく似ていることもわかった。

このため、トコジラミのボルバキアは同じ昆虫に感染していたカルディニウムなどから、ビタミンB7合成遺伝子のセットをそっくり受け継いだ「遺伝子水平転移」が進化の過程で起きた可能性が高いと研究グループはみている。

今回の成果について、研究グループは「トコジラミの防除や制御への従来にないアプローチとなり得る」として、今後そうした観点からの研究も進める。

トコジラミのボルバキアによるビタミンB7の合成・供給機能の解析 。(A)は、 ボルバキア感染4令幼虫とボルバキア除去4令幼虫のビタミンB7含量。(B)は、(左)が餌のウサギ血液にビタミンB類を全て添加、(中)がビタミンB7以外のビタミンB類を添加、(右)は無添加で飼育したボルバキア除去幼虫の成虫羽化率。(*は統計的に有意な差があることを示す。棒グラフ中の数字は分析した個体数)(提供:産業技術総合研究所)