(独)産業技術総合研究所は12月26日、シスメックス(株)と共同で肝炎によって生じる肝臓の線維化(肝線維化)を採血のみで迅速に判定することができる試薬の開発に成功したと発表した。タンパク質上にある糖が連なった「糖鎖」の変化を調べる検査方法で、この糖鎖マーカーを用いた検査の実用化は世界で初めて。

■世界初、糖鎖マーカーを使い実用化

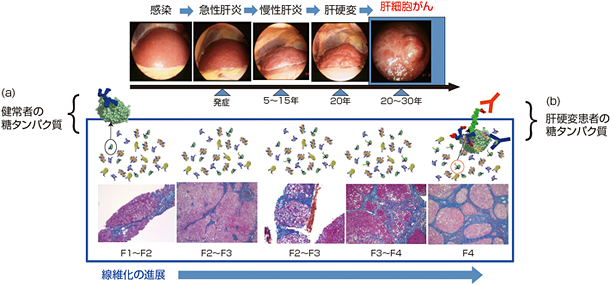

慢性肝炎から肝細胞がんに進行する過程では、線維に富んだ組織が肝臓にできる肝線維化が生じ、それが蓄積されて肝臓の機能が徐々に失われていく。このため、ウイルス性肝炎の治療では、進行する肝線維化の程度をチェックすることが重要で、肝臓組織を採取して検査する生検(生体組織診断)が広く行われている。

しかし、生検には、入院が必要という難点がある。このため、厚生労働省は、2008年に発表した「肝炎研究7カ年戦略」で「線維化の進展を非観血的に評価できる検査法の開発」を重要課題として挙げている。

今回の検査試薬は、肝線維化の進行と相関性が高い「レクチン」と呼ばれるタンパク質を使い、変化した糖鎖構造を捉えて検出するもので、肝臓の線維化の進行度合いを数値で示すことができる。

当初は、測定に約18時間もかかるという壁があったが、医療機関の臨床検査室で使える診断システムを目指して開発を進めた結果、わずか17分程度で測定できるまでになったという。

産総研は、「入院を必要とせず、採血のみで肝臓の線維化の進行度を迅速に測定できるため、ウイルス性慢性肝炎の治療における患者の負担軽減が期待される」といっている。

シスメックスは、12月10日付けでこの新試薬の製造販売承認を得ている。

疾患の進行に伴って糖鎖構造の変化する糖タンパク質のモデル図。(a)→(b)へと肝炎からがんに(線維化の程度が)進むと糖鎖構造が変化した糖タンパク質が増えるが、糖鎖解析技術によりこのような糖タンパク質の量を把握する(提供:産業技術総合研究所)