北海道大学と(独)物質・材料研究機構などの研究グループは7月24日、次世代の大容量二次電池として期待される金属・空気電池用の新しい触媒を開発したと発表した。この触媒を電極に利用すれば、ほとんどエネルギー損失なしに充放電できる大容量二次電池の実現に道が開けるという。1回の充電でガソリン車並みの長距離を走る電気自動車の実現や不安定な自然エネルギーの利用拡大など、環境問題の解決に大きく貢献すると期待される。北大触媒化学研究センターの竹口竜弥准教授と物材機構の魚崎浩平フェローらの共同研究グループが開発した。

■安全で高性能、耐久性の高い電池期待

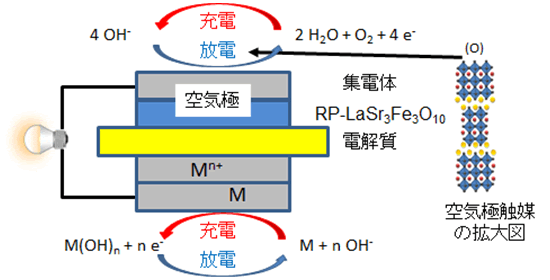

金属・空気電池は負極側で電子の受け渡しをする活物質としてリチウムやアルミニウムなどの金属を、正極側の活物質として空気中の酸素を利用する二次電池。今回開発したのはこのうち正極に使う触媒で、特殊な結晶構造を持つ層状ペロブスカイト酸化物と呼ばれるランタンとストロンチウム、鉄、酸素の化合物を利用した。

新触媒を用いた金属・空気電池による実験では、ほとんどエネルギー損失なしに効率よく充放電できることがわかった。そこで、そのメカニズムを解明するために結晶構造内部の状態などを詳しく調べたところ、層状ペロブスカイト酸化物の中に酸素が存在し、それが容易に出入りできるようになっていた。正極では電子の受け渡し役として酸素を利用しているため、この特長が充放電反応を促進し、充放電効率の飛躍的な向上につながっていることを突き止めた。

金属・空気電池はまだ研究段階だが、例えばリチウム・空気電池はすでに実用化しているリチウムイオン電池に比べ理論的には50数倍ものエネルギー密度で電力を貯蔵できる。ただ、正極に酸化しやすいカーボンを使う必要があるなど、安全性や耐久性の点で問題があるとされていた。新触媒を使った電極ではその必要がなく、安全で高性能、耐久性の高い金属・空気電池の実用化が期待できるという。

金属・空気電池の構成,および開発した空気極触媒の模式図(提供:物質・材料研究機構)